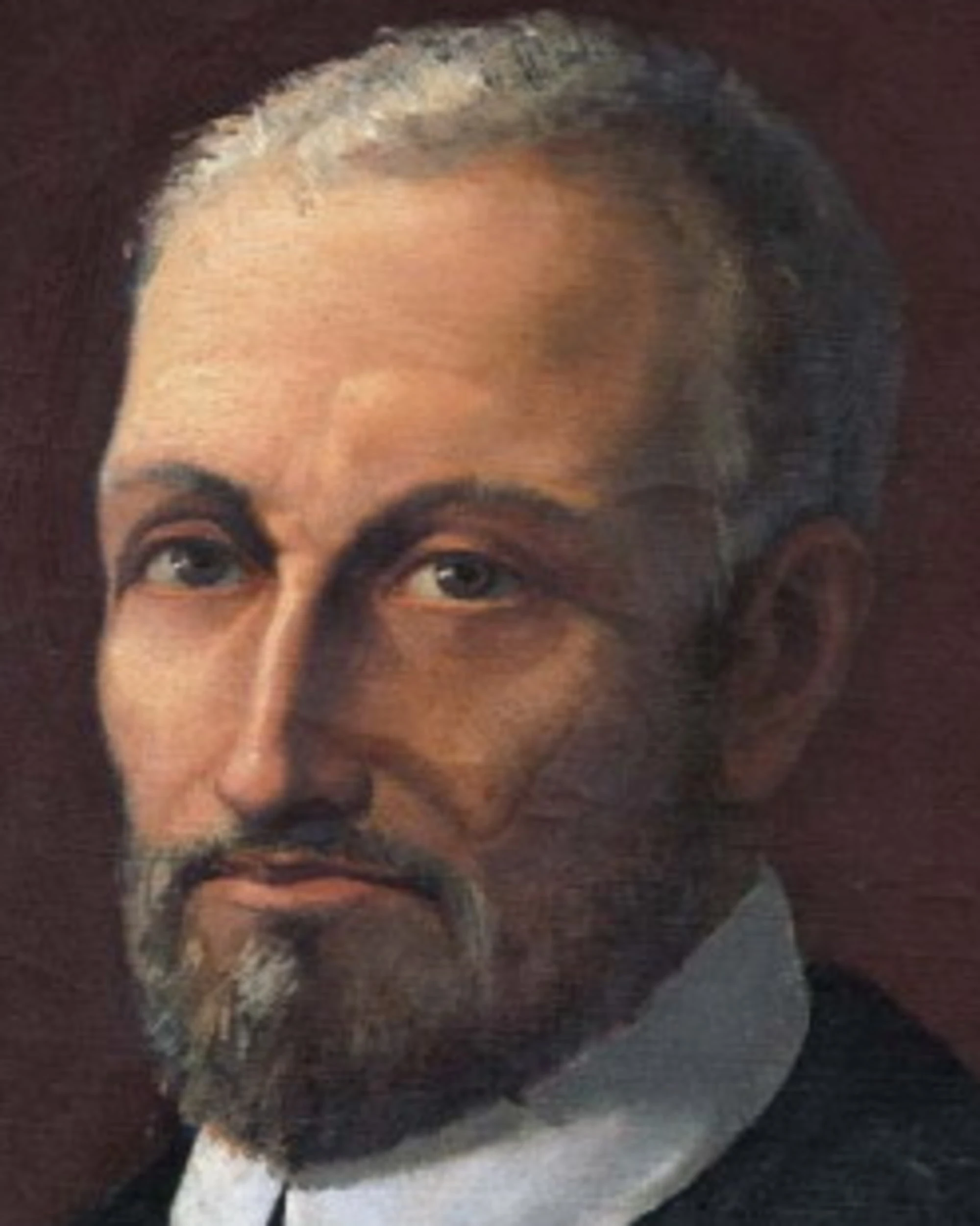

Palestrina, chi fu costui? Verrebbe da parafrasare Don Abbondio, perché oggi il nome del più grande compositore di musica sacra dell’Occidente suona, se suona, come un’eco lontana. Eppure ricorrono nel 2025 i cinquecento anni dalla sua nascita: un anniversario colossale, che in altri Paesi sarebbe celebrato con altari sonori, mostre nazionali, edizioni commemorative. In Italia? Poco o nulla. Giovanni Pierluigi da Palestrina, nato appunto nel 1525 nella cittadina laziale da cui prese il nome, è una colonna fondante della civiltà musicale europea. Non uno fra tanti, ma l’autore che, più di ogni altro, ha scolpito nella musica la spiritualità cattolica del suo tempo, lasciando un’eredità tanto vasta quanto trascurata. Fu il Bach del Rinascimento, l’architetto del suono sacro e quando Mozart ascoltò la sua Missa Papae Marcelli, disse che era «il modello della vera musica religiosa». Wagner lo venerava.

Eppure oggi, nella patria di Guido d’Arezzo e del Belcanto, nelle chiese italiane si ascoltano chitarre, bonghi, tastiere elettroniche ma non si ascolta più Palestrina. Lo ha detto, infervorandosi, anche il maestro Riccardo Muti, con la sua consueta chiarezza e amarezza: «La musica sacra italiana è stata sostituita da canzoncine da balera religiosa». E ha perfettamente ragione. Basta accendere Radio Maria durante una messa per udire cori da campo estivo, melodie da campeggio spirituale, con testi appiccicosi e accordi da falò. Persino durante il Giubileo, si canta tanto ma si ascolta poco e la grande musica liturgica italiana – quella vera, quella scritta per l’eternità –viene sistematicamente ignorata. Sarebbe come celebrare Dante leggendo le filastrocche. Ma chi era, davvero, Palestrina?

Livio Macchia, morto il fondatore dei Camaleonti: addio a un mito del Beat italiano

Il mondo della musica ha perso una pietra miliare del pop melodico anni '60 e '70: è morto Livio Macchia,...Un uomo semplice, nato da famiglia modesta, probabilmente di origine contadina. A vent’anni era già organista e maestro nella sua città. A Roma entrò nelle grazie di papi e cardinali: fu il musicista ufficiale della Cappella Giulia in Vaticano, ma anche insegnante, riformatore, guida spirituale e musicale. Non era un mondano, né un eremita. Aveva un tratto serio, composto, ma non freddo. Amò profondamente la moglie Lucrezia, dalla quale ebbe tre figli: rimasto vedovo, entrò persino in seminario, ma non prese mai i voti. Era devoto, pragmatico, ma non austero come il cliché del musicista sacro potrebbe suggerire. Compose oltre 100 messe, tra cui la celeberrima Missa Papae Marcelli, che secondo la tradizione – anche se oggi ridimensionata dagli storici – avrebbe «salvato la musica polifonica» dalla censura del Concilio di Trento, perché perfettamente comprensibile nel testo e sublime nella forma. A queste si aggiungono 300 mottetti, come il commovente Sicut cervus, inni, magnificat, offertori, lamentazioni: un corpus monumentale di circa mille opere, tutte a cappella, solo per voci. Niente orchestra, niente effetti: solo l’anima messa in musica. La sua arte è una liturgia di bellezza, capace di esprimere la fede in modo intimo e universale. Una spiritualità in cui il testo sacro non viene urlato, ma sussurrato con perfezione matematica e grazia celeste.

Non è un caso che Palestrina sia oggi studiato in tutto il mondo come modello di contrappunto vocale e chiarezza espressiva. Eppure, proprio noi italiani, lo teniamo ai margini. Mentre all’estero cori professionali lo eseguono regolarmente, da noi si dimentica perfino di celebrarlo nell’anno del suo mezzo millennio. E non parliamo delle parrocchie, dove tra karaoke spirituali e tamburelli della domenica, non c’è più spazio per la solennità, per il mistero, per la musica dell’anima. Allora, questo cinquecentenario di Palestrina dovrebbe essere non solo una celebrazione, ma un appello. Ai musicisti, ai direttori artistici, ma soprattutto ai vescovi, perché nelle nostre chiese torni a risuonare la voce più pura che la musica sacra abbia mai avuto. Non è nostalgia, è identità. Palestrina non è un fossile da esporre: è una fonte da cui bere. È la voce di un’Italia che sapeva unire arte e fede, rigore e bellezza, cielo e Canto. *Autore e conduttore di Voci in Barcaccia su Rai Radio 3, regista di opere liriche e musicologo.