Irregolari in cerca di una libertà dolorosa quanto vitale. Malati di mente che, pur rinchiusi nei tremendi manicomi, ignobili, violentissimi e disumani sfondi di una società italiana rimasta inerte e pavida - fino a mezzo secolo fa - di fronte agli inspiegabili buchi neri della psiche, sono riusciti comunque a conquistare la loro dimensione esistenziale grazie ai pennelli, alle matite, alle tele. O forse, in una parola sola, artisti “benedetti” da una follia tragica quanto creativa.

Colori più forti del buio. Cromatismi spesso per nulla temperati ma più che vitali e scioccanti. Tanto da metterci a confronto con il loro mondo, senza appello ma con molta arte.

A Lecco, al Palazzo delle Paure, è in corso l’esposizione (fino al 3 novembre)nella quale hanno deciso di chiamarli outsider i non pochi artisti che assieme a giganti come Antonio Ligabue e De Pisis, hanno tratteggiato gli orrori ma anche le insperate speranze dei loro mondi interiori. L’esposizione, dal titolo Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider, curata da Simona Bartolena, prodotta e realizzata da ViDi cultural e Ponte43, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, propone 14 opere di Antonio Ligabue e una quarantina di dipinti e disegni realizzati da maestri quali Filippo de Pisis, Carlo Zinelli, Gino Sandri, Edoardo Fraquelli, Pietro Ghizzardi, Mario Puccini, Rino Ferrari, uomini ancor prima che artisti le cui ricerche hanno seguito percorsi anomali, fuori dagli schemi. Alcuni di loro sono entrati in strutture psichiatriche quando già erano pittori affermati, altri si sono scoperti artisti proprio nelle stanze di una casa di cura. Tutti si sono distinti perla loro diversità, il loro pensiero libero, il loro essere fuori dai canoni della presunta normalità, poetici portatori di punti di vista differenti. Otto vite. Otto storie personali. Otto linguaggi artistici fuori dal comune, capaci di raccontare il complesso rapporto tra arte e “follia”, un intreccio difficile da districare che lascerà al visitatore importanti motivi di riflessione.

LIGABUE OSSIA “TONI AL MATT”

Su tutti, naturalmente, spicca proprio quell’Antonio Ligabue, nato Laccabue, un ragazzo del ’99, vissuto in una solitudine animale per buona parte della sua vita. Sballottato sin dall’infanzia trascorsa a Zurigo, nella Svizzera tedesca, da dove è tornato in Italia ventenne in una condizione di crudo isolamento in cui solo l’arte , insperatamente divenuta sua complice, è stata motivo di consolazione, speranza ma anche chiara comunicazione con la società rurale a lui circostante, quella della Bassa Padana che non ha saputo far altro che marchiarlo come da sempre avviene nei piccoli borghi, con un’etichetta: quella di Toni al matt.

Eppure proprio in quel paesino, Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, Ligabue ha trascorso gran parte della sua esistenza. Una vita tormentata e complessa, intervallata tra momenti di selvaggia libertà e periodici ricoveri nell’Istituto Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia o al Ricovero di mendicità che lo vedeva tornare ancora una volta proprio a Gualtieri, dove nel 1965, sessant’anni fa esatti, il pittore è morto dopo aver conosciuto, solo grazie alle sue opere, un fugace successo, celebrato, negli ultimi anni di vita, con l’acquisto di un’automobile.

OPERE INEDITE

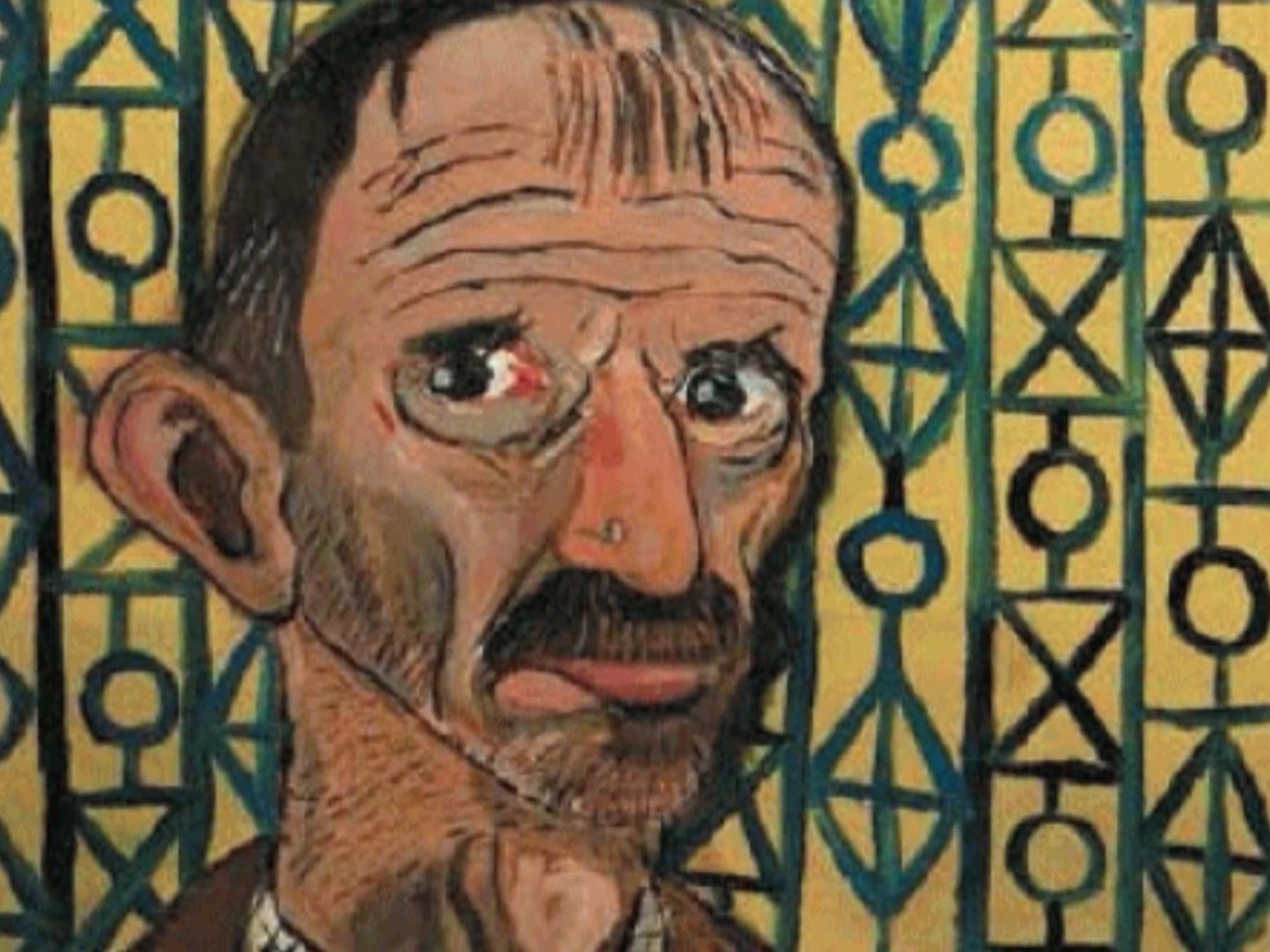

A Lecco sono proposti alcuni dei suoi maggiori capolavori che documentano i suoi motivi più ricorrenti, dalle belve feroci ai paesaggi rurali padani, dai lavori nei campi alla celeberrima serie di autoritratti, oltre a due opere inedite, provenienti da collezione privata: Autoritratto con libellula e Pascolo.

Una selezione- fanno notare i curatori- che sottolinea il grande valore di Ligabue nell’ambito dell’arte italiana ed europea, al di là della fuorviante e limitativa definizione che gli fu affibbiata di naïf che l’ha troppo a lungo accompagnato, mortificandone la comprensione, tornata a brillare dopo la sua scomparsa grazie a critici maggiormente illuminati che hanno invece riconosciuto Ligabue per quello che è stato: uno degli esponenti più significativi di quel filone “primitivo” ed espressionista.

DE PISIS, PITTORE E POETA

Se, tuttavia, Toni al matt estraeva la sua arte dal silenzio nel quale è stato rinchiuso per tutta la sua esistenza, ci sono stati altri outsider geniali, come Filippo de Pisis che, invece, alla forza espressiva delle sue opere d’arte ha unito anche un pensiero aguzzo, appuntito eppure delicato, quasi a mostrare come dietro quei punti di domande senza frase che sono i matti, spesso si celi in realtà la verità più autentica del genere umano. «Non sono pazzo, vedo chiaro... anzi troppo chiaro... In me v’è solo dolore, un grande dolore... Ma la mia testa è chiara... » Milanese, vissuto sessant’anni, tra il 1896 e il 1956, la cifra stilistica di de Pisis s’iscrive inizialmente nell’ambito della Metafisica, dopo l’incontro con Giorgio de Chirico e il fratello Alberto Savinio, caratterizzata da una pittura elegante, di tocco, ma in cui traspare una vena struggente, un affanno latente, che trapela dall’apparente leggerezza dell’insieme.

Il pittore poeta vive una giovinezzxa felice e quasi glam tra Parigi e Londra. Rientrando in Italia però si accorge del male sottile che si stava via via impossessando del suo corpo e della sua mente. La sua straordinaria sensibilità si trasforma in un profondo mal di vivere, un’inquietudine incontrollabile. Per cercare una cura alla sua malattia, entra a Villa Fiorita a Brugherio, una struttura specializzata nella Brianza monzese, raffigurata in un dolente dipinto postbellico del 1948 e esposta a Lecco come capolavoro del dolore in cui risulta evidente la traccia del disagio di cui è vittima, composti da pochi tocchi, da pennellate di colore puro, dai contorni neri a linea continua, ombre scure, su una tela lasciata in gran parte scoperta, in cui si respira un disperato senso di vuoto. Che l’arte può riempire oppure scavare ancora di più. Misteri di una follia che nella sua natura maledetta fa rima con malattia e in quella geniale ma comunque dolente si esplica sotto forma d’arte. E nel migliore dei casi, grazie a menti illuminati e curanti come quelle di Franco Basaglia o Vittorino Andreoli, dai lampi di salvezza nonostante tutto scaturiti dall’arte, hanno trovato la forza e il coraggio di prendera di petto la follia, trasformandola nell’inizio di una possibile terapia.