A guardare gli highlights del dibattito americano, come i gol delle partite di calcio, son buoni tutti. Provate a seguirlo per intero alle tre e mezza di notte (o del mattino?): se non fosse stato per l’ossessione, le sigarette e lo split screen, il dittico televisivo che ha conferito la medaglia d’oro della prossemica a Kamala Harris, avrebbe vinto Morfeo. Un faccia a faccia disciplinato, il ritmo imposto dalle regole, superficialissimo, sterilizzato, per niente onesto e molto perbene, figlio del politicamente corretto odierno.

Ma l’ars oratoria è sempre stata così deprimente? Anche l’arte di parlare in pubblico – ora che tutti fanno monologhi sui social, che le mail risalgono al Paleozoico e gli sms al Mesozoico, che i messaggi sono più vocali che digitati e negano il confronto proprio di una telefonata – ha subìto un’“accelerazione della deriva”, come accade al linguaggio?

Il termine “deriva” definisce il movimento che porta ogni lingua a modificarsi nel tempo: la connotazione non è quindi di per sé negativa, il cambiamento è fisiologico (e in geologia si parla infatti di “deriva dei continenti”). Impossibile negare però che il repertorio oratorio si sia impoverito tanto da risultare noioso e che soffra, alla stregua del linguaggio appunto, di una sorta di analfabetismo funzionale. Quello di chi sa leggere e scrivere, ma non capisce perfettamente che cosa vuol dire un testo o non riesce a costruire uno scritto di senso compiuto. Bettino Craxi, poco più di trent’anni fa, usava in Parlamento la parola “spergiuro”. Oggi, in quella stessa aula, sentiamo dire «sarò breve e circonciso» e abbiamo buon gioco di pensare che, se Craxi sedesse ancora lì, si registrerebbe un’impennata di ricerche su Google a ogni suo intervento.

Quanto sia difficile parlare in pubblico lo sapeva bene Giorgio VI, il re balbuziente cui toccò annunciare alla nazione l’ingresso del Regno Unito nella Seconda guerra mondiale. Ma da sempre gli uomini cercano di rendere teoria quell’indefinibile allineamento di pianeti che sono l’eloquio, il tono, la scelta degli argomenti, la loro concatenazione, il registro linguistico, il carisma, la gestualità. Da Atene a Roma, dalla disputatio medievale all’Umanesimo fino alla Oxford Union, la più prestigiosa associazione di dibattiti al mondo, l’eloquenza è arte: i sofisti prima, Catone, Cicerone e Quintiliano poi, sviluppano la doctrina dicendi e la figura dell’oratore come vir bonus dicendi peritus, l’uomo virtuoso esperto nel parlare, per cui la perfezione morale è considerata presupposto indispensabile della perfezione oratoria. Tutto ciò, vizi a parte, si è incarnato forse l’ultima volta in Winston Churchill, che scriveva e riscriveva e limava e ripuliva i suoi discorsi e aveva appena 23 anni quando stabilì i suoi princìpi nel saggio The Scaffolding of Rhetoric, l’impalcatura della retorica: «L’oratore incarna le passioni della moltitudine. Prima di poter ispirare un’emozione, deve averla provata lui stesso. Prima di poter muovere al pianto, le sue lacrime devono scorrere. Per convincere, deve credere».

COME SIAMO ARRIVATI QUI?

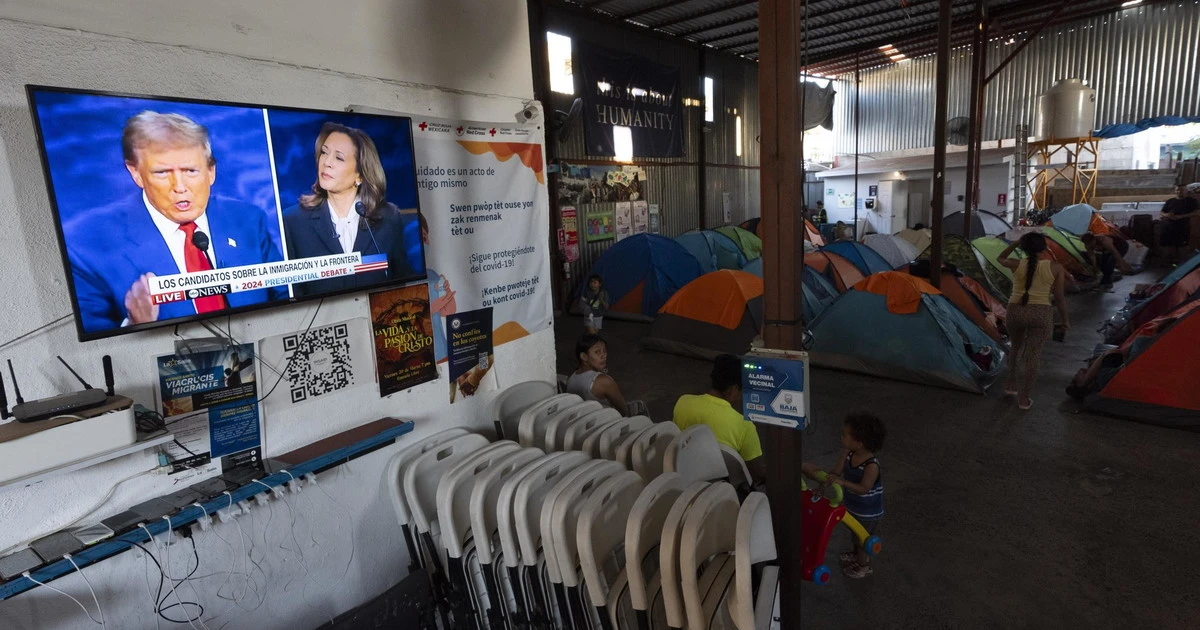

Da lì come siamo passati alle faccette di Kamala Harris e all’indolenza di Donald Trump, ai due minuti per risposta e all’entusiasmo di un film kazako in lingua originale? Abbiamo attraversato il primo dibattito televisivo della storia, John F. Kennedy vs. Richard Nixon. Era il 1960, Kennedy appariva calmo, curato, bello, Nixon era sudaticcio e con la barba del giorno prima. Abbiamo davanti agli occhi la lezione di Ronald Reagan (la Reagan Foundation ha riempito i social di video): periodi brevi, sempre perfetta la scelta del registro e del vocabolario, irresistibile nelle battute e soprattutto efficace nel «Mr. Gorbacëv, tear down that wall», Gorbacëv, abbatta quel muro. Anche se volete candidarvi come rappresentante di classe, studiatelo.

Negli anni Duemila subentra internet e porta con sé due conseguenze: i dibattiti non muoiono mai, vengono sminuzzati a proprio piacimento e oggi si trasformano pure in meme, per cui i momenti salienti non hanno più la vita di una farfalla ma il ciclo mediatico può durare settimane. Secondo fattore, sociale e a tratti patologico, nessuno ha più voglia di capire la complessità, vincono i video brevi (già nel 2016, secondo i dati di YouTube, lo spettatore medio ha guardato i tre dibattiti presidenziali per una media di 22 minuti), le battute, gli slogan e quindi le risposte da 5 in pagella.

Nessuno vorrebbe tornare ai dibattiti Lincoln-Douglas: erano in corsa per la carica di senatori dell’Illinois, tennero sette dibattiti da tre ore ciascuno. Ma era anche il 1858. Ci basterebbe tornare al 2008 di Obama-McCain: il primo salutava la folla come una rockstar, «Hello, Chicago», ripeteva «Yes, we can» come un ritornello in salsa biblica e sapeva costruire i discorsi con storie concrete, ripetizioni e antitesi («Non c’è un’America liberal e un’America conservatrice, ci sono gli Stati Uniti d’America»); il secondo ammetteva la sconfitta, da militare, ma capiva anche di essere davanti a un momento epocale, perché gli americani «non si nascondono mai davanti alla Storia, noi facciamo la Storia».

Erano 16 anni fa, oggi vince chi abbaia di più in quei 120 secondi che gli sono concessi e negli altri 120 è tutto un sospiro di compatimento, un guizzare di sopracciglia, un arricciamento di naso. Ha effetto? Secondo gli esperti, solo su quella fetta di popolazione che non ha ancora deciso se andare o meno alle urne.