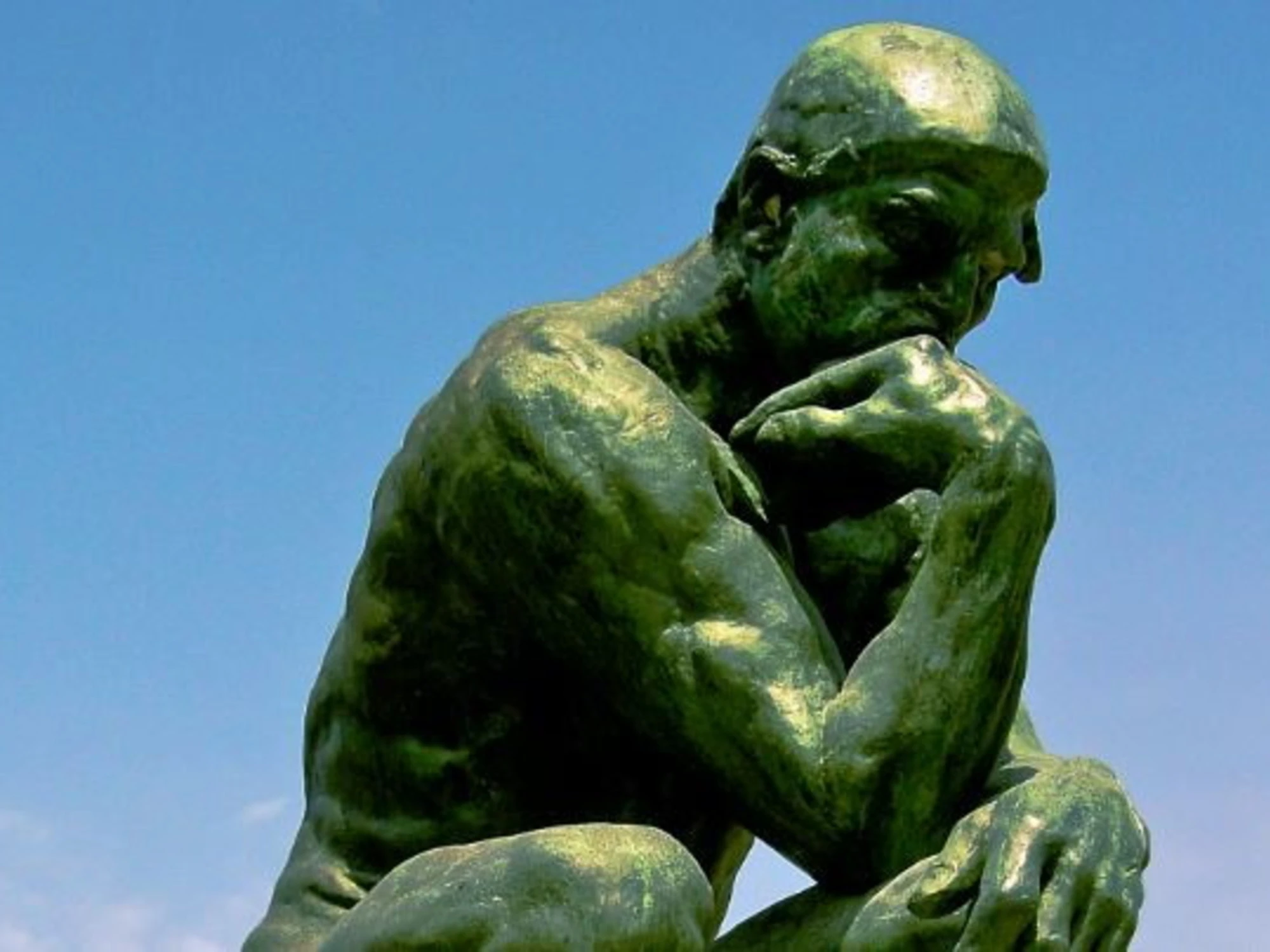

Il titolo è legato alla foto in prima pagina, con la statua di Michelangelo Buonarroti che ritrae Lorenzo de’ Medici Duca di Urbino, seduto in una armatura da antica Roma e con posa meditabonda. Omonimo e nipote del Magnifico, fu il modello del celeberrimo Pensatore di Rodin, ci spiega il libro, e fu anche colui al quale Niccolò Machiavelli dedicò il suo Principe. Solo che morì di sifilide a soli 27 anni e «nella sua breve e scoppiettante vita», «non ne azzeccò una». Addirittura, «la leggenda vuole che, ricevuto il prezioso manoscritto del Principe in dono, Lorenzo non lo abbia neanche aperto». Ma era il momento di grande dibattito intellettuale originato dalla riforma luterana, e «Michelangelo confeziona il suo omaggio al dissoluto Lorenzo de’ Medici in questo clima, ritenendo più utile per sé e per il committente dare un’immagine seriosa (ancorché falsa) del duca di Urbino». Insomma, «Lorenzo non fu mai un pensatore», ma «la sua memoria funebre ha dato corso all’iconografia del dubbio.

INTERFERENZE DELL’ARTE

Insomma, anche del dubbio è giusto dubitare: sembra essere la lezione di questo Michelangelo e i pensatori Apologia del dubbio nelle arti (Eliot, 144 pagine, 16,50 euro). Autore è Nicola Fano: docente all’Accademia di Belle Arti di Perugia dopo una vita passata nel giornalismo culturale, e di cui questo testo conclude una ideale trilogia sulle reciproche interferenze tra le arti già iniziata con La candela di Caravaggio, sul rapporto tra teatro e arti figurative, e Cleopatra e il serpente, sulla bellezza come arma del patriarcato. Insomma, alcuni degli incroci chiave da cui è nata la civiltà occidentale. Ovvia la citazione dell’«essere o non essere» di Amleto: ma il suo stesso capitolo sugli “incerti” parte con l’Oreste, che al dilemma se per vendicare il padre deve uccidere la madre; e finisce col Candido di Voltaire, che però stabilisce il principio che per lo meno su alcuni valori irrinunciabili non si dovrebbe dubitare. Ma anche altri famosi personaggi di Shakespeare incarnano varie dimensioni di dubbio: da Macbeth che si fa ingannare da profezie ambigue ed è indirizzato sulla via sbagliata dalla moglie; al Sesto Pompeo che in Antonio e Cleopatra rinuncia all’idea di far fuori i triumviri ubriachi perché non gli sembra corretto, anche se li detesta; allo Iago che per vendicarsi di Otello fa partire un meccanismo che però alla fine travolge anche lui. Rovescio ironico del dubbio è Petrolini, che si vanta di es sere «uom dei più cretini».

PREZZOLINI

E anche il ringraziamento per essere «Gozzano/ un po’ scimunito, ma greggio», piuttosto che «gabrieldannuziano: sarebbe stato ben peggio!». Ma l’arte ha saccheggiato anche alcune delle scene più emblematiche di eroi greci alle prese con dubbi da sciogliere: da Paride che deve scegliere la più bella tra tre dee, a Ercole al bivio tra saggezza e voluttà. E tragedie come il Filotete o l’Edipo chiariscono come per gli stessi greci alla fine il dubbio fosse illusorio, visto che la decisione effettiva era del Fato. Peraltro Platone inventa quel mito della caverna secondo cui gli uomini potrebbero trovare più comode le tenebre che la luce, come ricordano anche il Vangelo di Giovanni e Matrix. Sempre il Vangelo ci dà quattro personaggi femminili che poi la tradizione ha fuso in un’unica Maddalena, lasciando però una ambiguità su cui indaga Caravaggio: genio visionario e ispiratore di altri geni visionari, come Burri e Afro.

MARQUEZ E MAGRITTE

Il Coriolano ancora di Shakespeare e il Quinto Fabio Massimo storico sono invece il prototipo di decisionisti che però perdono, proprio perché non hanno il dubbio di voler capire le esigenze della politica. E quello è un dubbio che invece a volte sarebbe utiile avere. L’Aureliano Buendía di Gabriel García Márquez e l’Andrej delle Tre Sorelle di Cechov sono appunto eroi della solitudine, che per il primo arriva al trascorrere simbolico dei cent’anni. Nello Zeno Cosini di Italo Svevo il dubbio diventa una malattia, appunto ormai individuabile grazie alla psicoanalisi, e di cui poi l’infermo infine guarisce quando riesce a diventare compiutamente mascalzone. Si arriva alla sovrapposizione tra realtà e illusione del Rinoceronte di Eugène Ionesco o del Barone Bagge di Alexander Lerner-Holenia, che richiama anche il surrealismo dei quadri di Magritte o certe commedie di Eduardo De Filippo. Attraverso l’unico film che il Samuel Beckett di Aspettando Godot volle fare con un Buster Keaton ormai settantenne, e che in titola appunto e emblematicamente Film; attraverso il bambino mai cresciuto e capace di vivere solo nel sogno che è il protagonista dell’Otto e mezzo di Federico Fellini; da un regista all’altro si approda infine al Nanni Moretti del Sol dell’avvenire, che come epilogo evita di impiccarsi solo con l’inventarsi una Storia diversa da quella che è davvero stata. Una ucronia dove il Pci ha invece condannato la repressione della Rivoluzione Ungherese. Ma ci sono anche una quantità di altri personaggi, finanche ai Beatles. Il filo che lega tutti è la fede nel dubbio e nell’attesa che lo produce e alimenta. Attraverso questi due elementi- l’esercizio del dubbio e il rispetto dei tempi di attesa – scrittori e pittori, musicisti e filosofi, cineasti e drammaturghi hanno inteso descrivere la propensione alla riflessione e all’esercizio critico che conducono alle decisioni piccole e grandi della vita di ciascun individuo. Alla fine, è la conclusione, “l’importante è aver dubitato”.