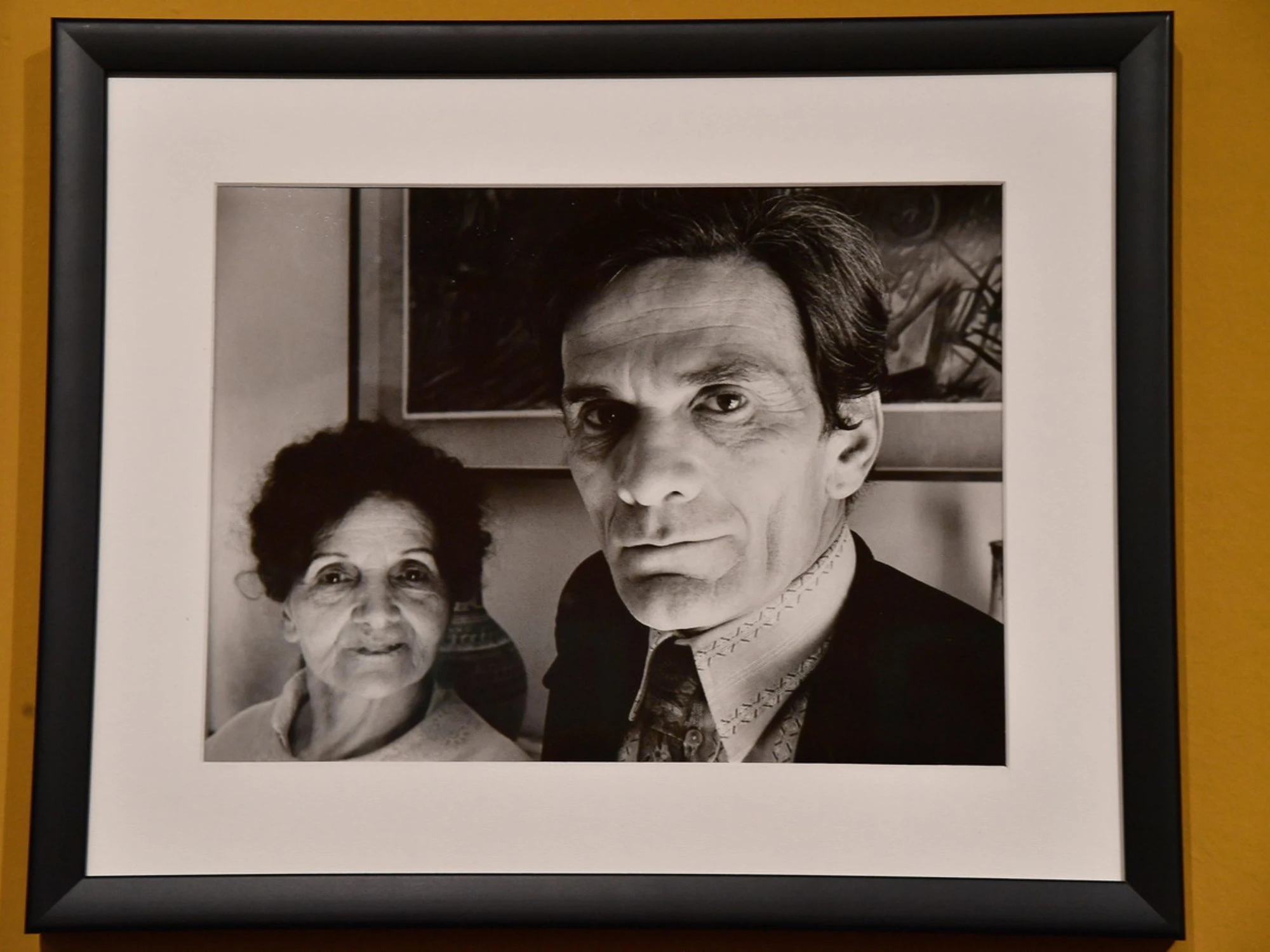

Cinquant’anni senza Pasolini. Un tempo lungo, mezzo secolo, quello trascorso da quella nottataccia tra l’1 e il 2 novembre del 1975, ancora fin troppo misteriosa, che all’Idroscalo di Ostia, alle porte di Roma, ha visto morire in maniera atroce uno dei più grandi, eclettici ma anche complessi e contraddittori geni del Novecento italiano. Nato a Bologna nel 1922, nell’anno in cui l’Italia diventerà fascista, cresciuto tra le valli friulane bagnate dal Tagliamento. Il portamento apparentemente calmo era la cornice di una volontà tenace e dura come le pietre del Carso e di un intelletto aguzzo come la lingua friulana nella quale ha sperimentato i primi versi dedicati alla sua Casarsa. Da dove, ben presto, fu però costretto a fuggire, per l’infamante sospetto di corruzione di minorenni.

Lui, giovane maestro elementare, marchiato d’infamia, sebbene mai formalmente accusato. Così Pier Paolo Pasolini, poco più che 25enne, inizia a capire il peso di essere artefice e vittima di una personalità scomoda, una soma pesante da portare come le sue iniziali, quella P una e trina, che saranno per Pasolini passione ma anche più volte pietra dello scandalo. Croce più che delizia che lo accompagnerà nel suo secondo e ultimo quarto di secolo. PPP, infatti, muore proprio, a soli 53 anni, vicino al mare di Roma, dove oggi c’è un parco letterario, una statua in suo onore, eretta dallo scultore Mario Rosati e più volte profanata da odiatori probabilmente semplicemente ignari della grandezza di un uomo che ha raccontato il suo tempo e prefigurato quello di là da venire, non tanto, forse, per le presunte doti profetiche ma più per la disperata vitalità con cui si è sempre lanciato sull’esistenza. Perciò, più che mai oggi, per dare un senso che vada oltre la semplice litania commemorativa, vale la pena cercare di indagare cosa resta davvero del pensiero di Pasolini. Cosa è ancora attuale, cosa invece lo lascia al suo secolo, il Novecento, che lui ha vissuto per metà, nel tratto di maggior dolore ma anche di maggiori speranze per l’Italia.

QUEL CHE RESTA

La ricerca di una possibile eredità di Pasolini, qualora vi sia e sia realmente ancora così attuale, non può tuttavia che partire dal suo tragico atto finale. Un anno particolarmente impegnativo, il 1975, per il regista, travolto dalle polemiche per il suo ultimo scandaloso film Salò e le 120 giornate di Sodoma. E al tempo stesso editorialista di punta del Corriere della Sera, giornale di riferimento della borghesia italiana. Sono in questo senso di pochi giorni fa le parole che Dacia Maraini, tra le persone più vicine al poeta, ha rilasciato proprio a Libero.

Secondo l’autrice de La lunga vita di Marianna Ucrìa, si deve cominciare a «separare la cronaca nera dalle qualità letterarie. Ai giovani direi di cominciare dalle bellissime poesie di Pier Paolo che è stato prima di tutto un grande poeta, poi consiglierei i film, anche quelli molto poetici, quindi i saggi». Dello stesso avviso l’italianista Rino Caputo, già illustre docente della Scuola Nazionale di Cinema di Cinecittà: «Io sono convinto che rimanga oggi di Pasolini la sua poesia e l’idea che lui aveva dell’arte e dell’artista nel mondo. In questo senso Pasolini era davvero l’intellettuale che, come dice Bauman, si poneva come legislatore e non solo come interprete».

Un modo di porsi il più delle volte ostico se non contraddittorio tra la sua stessa postura, tipicamente borghese, e le parole di fuoco che utilizzava. Lo scrittore Paolo Di Paolo, classe 1983, quindi decisamente post-pasoliniano riflette su come «la riduzione a icona, a santino, non coincida con un'esperienza di lettura effettiva o di visione reale dei suoi film, di approfondimento del suo lavoro. Anche quello che spesso si sente dire, “Ci manca Pasolini”, è in realtà un’espressione piuttosto trita. In realtà non può mancarci perché se ci fosse, il suo dire sarebbe sconvolgente mentre è come neutralizzato proprio da questo blando simulacro di intellettuale coraggioso. In questo senso, credo, sia stato decisamente addomesticato».

Quanto al tema dell’eredità Di Paolo volutamente allarga lo spettro. «Lui aveva capito per tempo che fare lo scrittore non poteva bastare e quindi fa il cinema, il teatro, fa anche il performer, mette il corpo in scena, in mostra, scrive articoli di giornale, canzoni, saggi, dipinge. Non c'è un gesto creativo che non abbia in qualche modo toccato in 53 anni d'esistenza».

Si sofferma sull’eclettismo pasoliniano anche Franco Zabagli, autore per l’editore Ronzani di Filologia minima su Pasolini e altro, il quale ci dice come nello sperimentalismo pasoliniano vi siano «idee ancora molto attive più nell’arte contemporanea che nella letteratura».

Sulla linea di un Pasolini fuori dagli schemi troviamo anche Luciano Lanna, giornalista, intellettuale, direttore de Cepell (Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura) che vede «negli Scritti corsari e nelle Lettere Luterane un approccio filosofico alla realtà che crea su temi come l’omologazione culturale, la trasformazione antropologica degli italiani e il consumismo sfrenato, un filo di sintonia con un altro intellettuale, Augusto Del Noce, apparentemente all’opposto rispetto alle idee di Pasolini». Interessante lo spunto che Lanna lancia sull’eredità, citando Fernando Acitelli, come il più pasoliniano di tutti, «non solo perché ha dedicato qualche anno fa un romanzo intitolato Mamma Roma a colori, ma anche nel libro Alla ricerca del padre su questo rapporto con i quartieri della città e l’antropologia romana che cambia».

Di un’eredità prettamente romana ma cinematografica parla anche lo scrittore Aurelio Picca: «Spesso si dimentica che Pasolini viveva anche l’anima più violenta della capitale, Un’eredità raccolta dal cinema di Caligari che ha lavorato proprio sulla marginalità e sulla nudità di una Roma che dopo il ’77 vedeva circolare eroina a fiumi». Tra i testimoni che hanno avuto la fortuna di conoscere da vicino Pasolini, appare definitivo il pensiero dello scrittore e poeta Aldo Onorati che sul genio di PPP non ha dubbi: «È irripetibile. Tuttavia, la sua impronta la si trova qua e là specie in coloro i quali tentano di andare contro tutti. Il coraggio, il carisma e la tenacia di Pier Paolo, però, oggi non si trovano. Gli artisti di ogni settore vanno solo dietro al successo. Non sono testimoni della Storia, né “soldati della civiltà”».