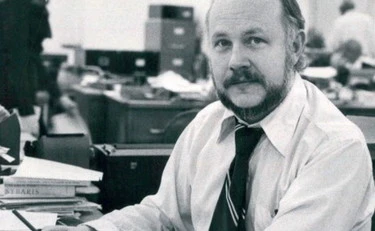

Il compianto Hans Rosling, in Factfulness, ha mostrato con i dati che la stragrande maggioranza delle persone in Occidente – e ancor più tra le élite culturali e mediatiche – non ha idea di come sia davvero il mondo. Nei suoi test, ministri, giornalisti e accademici rispondevano convinti che il pianeta fosse più povero, più violento e più disperato di quanto non sia. Non era ignoranza, ma una conoscenza attivamente sbagliata, ferma alle nozioni di mezzo secolo fa: l’Africa come fame, l’Asia come miseria, l’America Latina come instabilità. Da questa distorsione nasce gran parte del pessimismo occidentale contemporaneo, quello che porta a considerare la nostra civiltà un errore da superare. L’articolo di Baricco pubblicato da Repubblica - “L’addio al Novecento dei ragazzi nelle piazze” - è un esempio evidente di questa conoscenza distorta.

Per prima cosa il Novecento non è il secolo della fine dell’Occidente, ma della sua massima affermazione. Durante la seconda metà di quel secolo si è registrato il picco del più grande arricchimento materiale e morale della storia umana. Come ha spiegato l’economista Deirdre McCloskey, il “Grande Arricchimento” iniziato nell’Ottocento è stato determinato da un cambiamento culturale: la borghesia occidentale imparò a raccontare il valore dell’individuo e della libertà, e da quel pensiero nacque la prosperità. Non solo per europei e americani: anche il cosiddetto “terzo mondo” è cresciuto importando cultura e tecnologie occidentali – il diritto, la medicina, l’istruzione – diventando più libero e più ricco. Per questo è un errore pensare, come fa Baricco, che la rivoluzione digitale rappresenti una civiltà “post-occidentale”. Internet non è un’alternativa alla nostra cultura: ne è la più pura espressione. Nasce dalla cultura angloamericana della Silicon Valley, dalla tradizione liberale che ha reso possibile innovare senza chiedere permesso.

Ma il digitale senza i valori dell’Occidente – libertà, pluralismo, responsabilità – non è libertà, è dominio. Lo dimostra la Cina, dove la tecnologia serve al controllo, non all’emancipazione. La crisi dell’Occidente sta nella perdita di fiducia nei propri valori e nelle proprie capacità. Abbiamo smesso di raccontarci come la civiltà che ha inventato la libertà di coscienza, i diritti individuali, la democrazia rappresentativa e che grazie a questo da più di un secolo continua a rendere il mondo un posto in cui sempre più persone ovunque vivono meglio. Questo vuoto narrativo viene riempito dalle propagande autocratiche, che parlano la lingua del digitale meglio di noi, spesso con la complicità, o almeno l’inconsapevolezza, degli stessi intellettuali occidentali. L’Occidente non è un animale morente: è un’idea viva che deve imparare a esprimersi nel linguaggio del presente, quello dei social, degli algoritmi, della viralità. Il vero conflitto, oggi, non è tra vecchio e nuovo, ma tra libertà e autoritarismo. Da una parte chi crede nella libertà individuale, dall’altra chi la considera un lusso borghese. Gaza, l’Ucraina, l’informazione online, l’intelligenza artificiale non sono simboli di un cambio d’epoca, ma arene della stessa battaglia tra civiltà liberale e civiltà autoritaria. Difendere l’Occidente significa difendere la sua capacità di correggersi, adattarsi e migliorarsi, di continuare a portare avanti quei valori che hanno migliorato il mondo più di qualsiasi altra civiltà nella storia.