Nel quinto secolo avanti Cristo Tucidide ci spiega perché «in guerra, il vantaggio del mare è che puoi fare incursioni ovunque e in qualsiasi momento, mentre sulla terra ci sono molte più limitazioni». La storia moderna ha confermato questa tesi con l’egemonia globale di potenze marinare come quella inglese (per un periodo parzialmente contrastata da spagnoli e su scala minore portoghesi e olandesi) e poi quella americana. Quando oggi assistiamo non solo alla Cina ma anche all’India che si dotano di potenti flotte militari, non possiamo non constatate come la lezione tucididea non sia più solo un patrimonio occidentale. E osserviamo anche che, intanto, il luogo centrale dell’egemonia sui mari pare spostarsi dall’Atlantico, e quindi dalle navi americane e inglesi, all’Indopacifico dove solo i giapponesi per qualche anno avevano tentarono di contrastare la superiorità americana, oggi invece sfidata da Pechino.

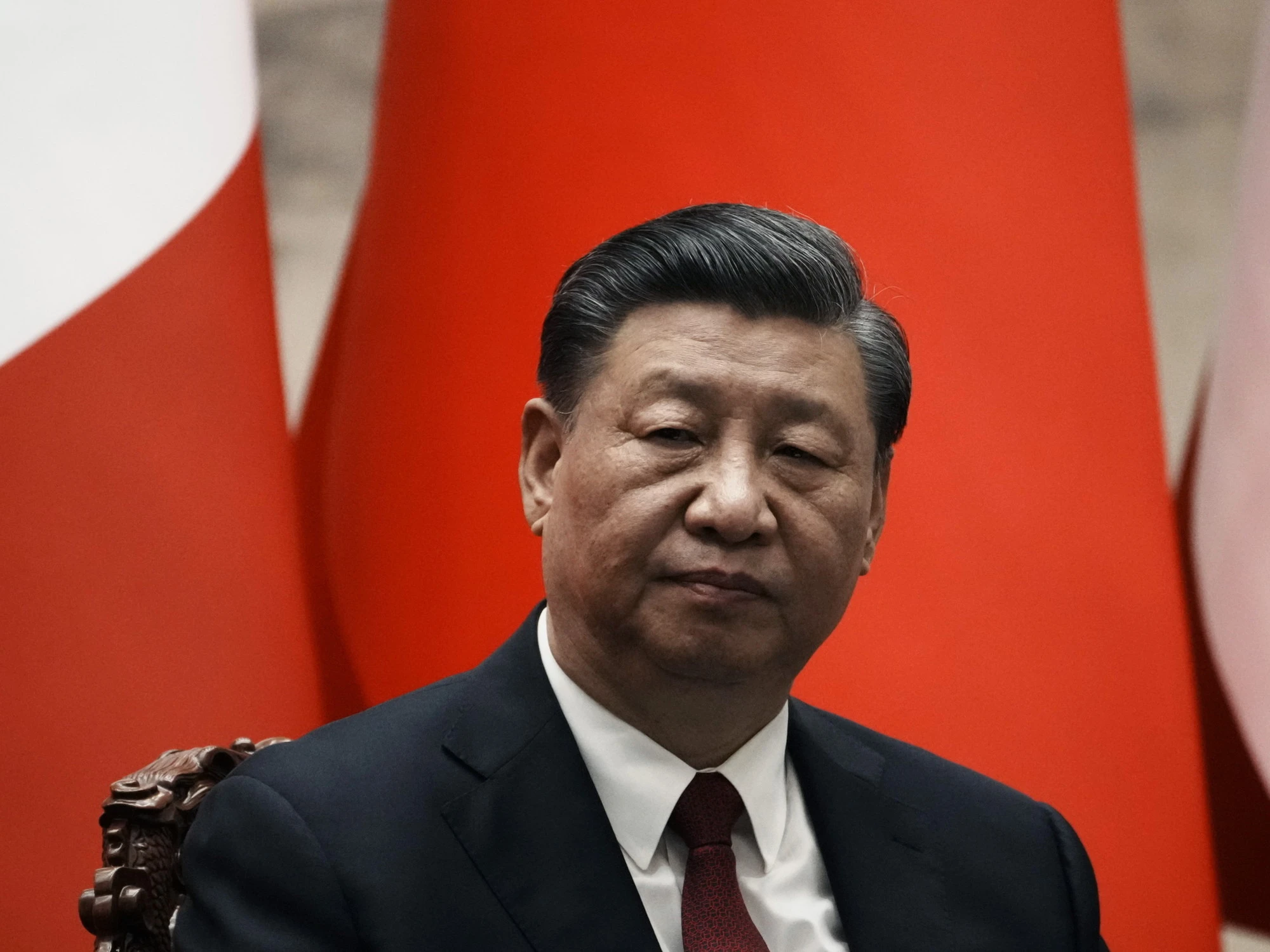

E a confermare il declino di una certa centralità dell’Atlantico, c’è anche l’Artico, con l’apertura di nuove strategiche rotte marittime rese possibili dagli sconvolgimenti climatici. In quelle acque Mosca - un tempo pericolosa solo per i suoi sottomarini sufficientemente avanzati tecnologicamente e armati di testate nucleari, però più strumento di deterrenza che presidio di potenza - gode il vantaggio di disporre di una delle flotte di rompighiaccio più potenti al mondo, con, tra questi, anche alcuni navi a energia nucleare come l’Arktika. Dalla fine della guerra fredda gli Stati Uniti hanno perseguito politiche globali differenziate: prima con Bill Clinton hanno tentato di creare un sistema liberale planetario che regolasse i contrasti attraverso organismi multilaterali, dopo con George W. Bush e l’attentato alle Torri gemelle di Manhattan Washington si è impegnata a costruire sistemi democratici nel mondo come premessa della restaurazione di un ordine liberale, poi con Barack Obama gli Stati Uniti si sono man mano ritarati contando su un rapporto con la Cina (la famosa fase “Chimerica” cioè China + America) che regolasse gli equilibri internazionali. Infine con la svolta egemonistica di Xi Jingping, il rilancio di un tardoimperialismo zarista da parte di Vladimir Putin e la costruzione di un sistema di dominio iraniano (Siria, Hezbollah, Hamas, Houthi, pasdaran in Irak) sul Medio Oriente, gli Stati Uniti si sono trovati senza una strategia e con il “luogo” della loro egemonia cioè l’Atlantico sempre meno centrale.

La reazione spesso non priva di tratti rozzi (Canada, Groenlandia, Panama, India, Thierry Breton: solo per citare alcune vicende con prese di posizione della Casa Bianca non proprie diplomatiche) è frutto di una reazione a questa drammatica situazione e insieme della carenza di una scuola di politica estera che priva di grandi giganti del pensiero politico come George Kennan o Henry Kissinger, si è spesso divisa tra astratti idealismi come quelli Woodrow Wilson che idealisticamente preparò il terreno per la Seconda mondiale, e brutali difese dei propri interessi, senza quell’adeguata visione imperiale di cui il mondo avrebbe bisogno. Oggi c’è chi dice che ormai si siano esaurite le chance di una politica internazionale occidentale, che le distanze tra le due rive dell’Atlantico non siano superabili, che l’Unione europea debba fare da sé e poi puntare su un sistema di relazioni multilaterali. Forse a chi sostiene questa tesi bisognerebbe riordare l’ultima lezione kissingeriana sul destino di un Vecchio continente che lasciato solo a fare i conti che con un’alleanza sistemica di Cina e Russia, finirebbe per essere solo un’appendice di un blocco euroasiatico. E non è un caso che tutti coloro che predicano questa linea di politica estera per le nazioni tra l’Atlantico e gli Urali, alla fine siano, in qualche modo, più o meno espliciti alleati di Pechino: da Pedro Sanchez a Jean-Luc Melanchon e Dominique de Villepin, da Romano Prodi a Massimo D’Alema a Giuseppe Conte, da Heidi Reichinnek a Sahra Wagenknecht, e in qualche modo lo stesso Viktor Orban. In realtà, però, è proprio da “due mari” che bagnano l’Europa che sta venendo un’alternativa alla resa all’asse Pechino-Mosca. Da quello Baltico impegnato a contrastare l’egemonia russo-cinese sull’Artico con leader come l’olandese Mark Rutte e il finlandese Aleksander Stubb, un asse di cui farebbe parte pienamente -se non fosse disturbata dalle maldestre dichiarazioni trumpiane sulla Groenlandia-Mette Frederiksen e su cui punta la pur molto agitata estone Kaja Kallas.

E una risposta viene anche dal mare Mediterraneo con un’egemonia che si è definita anche neo bizantina dei leader di Grecia, Cipro, Malta e pure dell’Italia con forti sintonia non solo con Israele ma anche con l’Egitto (e qualche preoccupazione di Ankara), e con una prospettiva di raccordarsi all’Indopacifico via Mar Rosso e quindi con il nuovo protagonismo di Nuova Delhi (e dunque anche con l’ostilità cinese). Le alleanze definite dai “due mari” e quelle tra i “due mari” stessi sono probabilmente in grado di dare un’alternativa a una “corsa da sola” di una Germania senza più la sponda russo-cinese (energia ed export) su cui avevano costruito il destino tedesco Gerhard Schroeder e Angela Merkel. Mentre la crisi della centralità dell’Atlantico si rispecchia nelle difficoltà di grandi potenze come la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna meno protagoniste di quanto lo siano state nel passato. Se è realistico, come mi sembra, lo scenario descritto, mi sembra un po’ troppo anticipato l’annuncio della morte dell’Occidente e credo che vi siano ancora molte chance (che naturalmente richiedono un rilancio dell’Unione europeo) per favorire comportamenti più politici e meno propagandistici da parte della nuova Casa Bianca.