La proposta, in verità, non è nuova. Sono anni, è dalla prima della pandemia, che il Carroccio la suggerisce: abbassare l'età per l'imputabilità a dodici anni, rendere i ragazzi più responsabili anche sul piano giuridico. È che è cambiata la società, sono diversi i tempi: c'entra niente (o, almeno, non riguarda solo) il caso dei quattro pre-adolescenti rom che, a Milano, hanno travolto con un'auto Cecilia De Astis e sono scappati lasciandola a morire sulla strada; c'entra (semmai) un discorso che per sua natura è complesso, articolato e delicato. Molto delicato. Pochi mesi fa, dopo il barbaro femminicidio di Martina Carbonaro (lei 14enne, lui 19enne, una relazione tossica come ne abbiamo lette troppe, purtroppo, nell'ultimo periodo), sul punto è tornata la presidente della commissione Giustizia della Camera, Giulia Buongiorno (Lega): si è scatenato un mezzo dibattito, si è aperto uno squarcio di discussione ma è finita lì quasi subito.

Favorevoli da una parte, contrari dall'altra. Fermati nel mezzo. Non è un passaggio facile. Tanto per cominciare occorre accordare un sistema fatto di rimandi, commi e cavilli (sul piano tecnico), poi bisogna convincere l'opinione pubblica (su quello culturale) e infine toccare rispondere a una grande, grossa, enorme domanda: ma un bambino, perché a dodici anni si è ancora bambini, è davvero capace di intendere e di volere come recita (per adesso) l'articolo 85 del Codice penale che definisce chi è imputabile e chi no? «Sono almeno trent'anni chelo dico», racconta il sociologo, psichiatra e saggista Paolo Crepet, «perché non abbassiamo la maggiore età di due anni? Si diventa maggiorenni a sedici, quindi si può guidare, votare, andare a vivere da soli e dal dottore in autonomia a quell'età. E, ovviamente, così facendo va tutto di conseguenza».

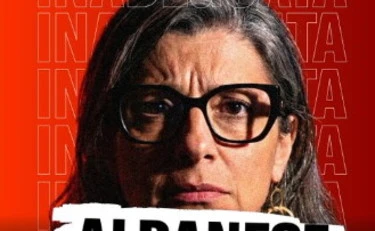

Cecilia De Astis, la rivelazione-choc: "Qui a 12 anni guidano tutti"

"Arrivano con le roulotte. Non sono mai stanziali. Vanno in giro, compiono furti e rompono i vetri delle auto . Ce ...Cioè va che si abbassa di un paio di anni l'età per ogni cosa, compresa la possibilità di finire davanti a un giudice per un reato. Per la legge oggi funziona così: i maggiorenni sono imputabili sempre (a meno che non si provino specificatamente delle condizioni di mancanza di lucidità odi autodeterminazione), i ragazzi tra i ta dal Consiglio d'Europa, 180mila persone: per altre fonti estranee al documento sarebbero 30mila in meno. Una parentesi per ricordare la differenza tra rom e sinti: i primi provengono più dall'Europa orientale e balcanica; i sinti sono più presenti nell'Europa occidentale e settentrionale. Torniamo alle cifre inserite nei “Bagliori di speranza”. Sono 11.100 i rom e sinti che vivono in insediamenti monoetnici; 10.580 quelli presenti in “insediamenti formali” (i quali sono 106), ovvero baraccopoli e macroaree.

Quest'ultime sono 64 e dentro, ufficialmente, vi abitano 4.931 sinti; nelle 38 baraccopoli invece ci sono 5.649 rom. Sempre in base ai numeri forniti dall'“Associazione 21 luglio” ci sono 102 “insediamenti formali” all'aperto, diffusi in 75 comuni e 13 regioni. Sennonché, sistemati nelle “baraccopoli informali”, ve ne sarebbero altri 2mila. Nella stragrande maggioranza dei casi, va sottolineato, si tratta di tempi, considerando le difficoltà di avere informazioni univoche. Nel documento viene sottolineato che «l'aspettativa di vita delle persone che vivono nelle baraccopoli è di almeno dieci anni inferiore a quella della popolazione italiana»: allo stesso modo viene spiegato che «circa il 65% di rom e sinti presenti negli insediamenti istituzionali ha cittadinanza italiana». Più della metà è minorenne. Quali sono le città con la maggior concentrazione di baracche? Napoli e Roma. Nel Napoletano c'è la più alta concentrazione di rom dichiarati in emergenza abitativa. Questa, in base ai dati forniti dall'associazione, si sarebbe ridotta a poco più di 13mila persone, con un calo del 17% rispetto al biennio 2022-2023.

L'Ecri, ossia la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, ci spiega perché tra i ragazzini rom e gli altri studenti c'è un divario significativo nella frequenza e nel rendimento scolastico: tra le cause principali spicca «la mancanza di trasporti adeguati», carenza evidenziata nel rapporto 2024 “Bagliori di speranza” dell'“Associazione 21 luglio”. Pochi autobus, dunque. Linee della metropolitana insufficienti. Altre cause significative dell'abbandono, leggiamo nello stesso documento, sono l'instabilità abitativa e gli sgomberi forzati che però – aggiungiamo noi ma idee sbagliarci – vengono fatte dopo che sono state riscontrate situazioni di illegalità, talvolta protratte nel tempo. Comunque: stando all'Agenzia europea dei diritti fondamentali solo il 26% dei rom tra i 20 ei 24 anni ha conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore. Nel resto della popolazione la percentuale è dell'83. QUANTI SONO Nelle baraccapoli del Nord il 79% è italiano, mentre il rimanente proviene quasi esclusivamente dall'ex Jugoslavia. La situazione cambia di molto al centro (dove gli italiani sono un'assoluta minoranza) e al Sud (52% italiani, 42 dall'ex Jugoslavia e il 6% sono rumeni).

Nel rapporto poi si legge che, a partire dal Duemila, «media e politici stabilizzano la relazione, non dimostrata, tra la mancanza di decoro urbano e l'aumento della criminalità, tra ordine e sicurezza con notevoli conseguenze sulla percezione della popolazione nei confronti di comportamenti “irregolari” quali chiedere l'elemosina e vivere in baracche, ossia vivere in condizione di povertà». È sempre colpa di certa stampa. Ma nel rapporto dell'“Associazione 21 luglio” c'è anche molto altro.

Per calcolare la popolazione rom e sinti presenti in Italia ci si basa sulla stima forni quattordici ei diciotto anni sono imputabili solo se il giudice ne accerta la piena coscienza dei fatti commessi, i più piccoli sono considerati totalmente incapaci (e saranno i genitori, quantomeno sul piano civile, a rispondere dei danni da loro eventualmente cagionati). Abbassare queste soglie significa tenere invariati gli scaglioni, epperò anticiparli di un biennio. I più piccoli sono considerati totalmente incapaci (e saranno i genitori, quantomeno sul piano civile, a rispondere dei danni da loro eventualmente cagionati). Abbassare queste soglie significa tenere invariati gli scaglioni, epperò anticiparli di un biennio. I più piccoli sono considerati totalmente incapaci (e saranno i genitori, quantomeno sul piano civile, a rispondere dei danni da loro eventualmente cagionati). Abbassare queste soglie significa tenere invariati gli scaglioni, epperò anticiparli di un biennio. «I 16enni di oggi fanno quello che una volta si faceva a 23 anni», continua Crepet, «e attenzione: questa cosa l'abbiamo fabbricata in un certo senso tutti noi messi assieme. Il risultato è che se entrassimo in un carcere minorile come il Beccaria di Milano troveremmo gente che è molto più maturazione dell'età biologica che ha.

La stragrande maggioranza è dentro per spaccio, tra l'altro. E che non lo sanno? Sono ragazzini, ma non sanno che spacciare sostanze illegali in piazza comporta un rischio? Che è un reato? Certo che ne sono consapevoli. Ma appunto per questo responsabilizzarli prima è una scelta che può portare i suoi frutti. Gradualmente, d'accordo, senza eccedere sul fronte punitivo, però almeno discutiamone». Un po' perché il concetto di responsabilità (che non significa colpa) vale anche per chi frequenta le medie, un po' perché l'Italia di ora è diversissima da quella di ieri: «Comportamenti come quelli che abbiamo visto negli ultimi giorni, in una certa misura, sono stati favoriti dallo sviluppo del digitale con cui i ragazzini delle nuove generazioni sono cresciuti e crescere», chiosa il presidente lombardo della Società italiana di psichiatria Giovanni Migliarese, «generalizzare è sempre sbagliato, ma l'esposizione ai video molto violenti, per dirne una, potrebbe desensibilizzare rispetto all'uso della violenza portando chi la subisce a considerare più “naturali” azioni del genere».