A cento anni esatti dalla prima grande mostra realizzata da un Salvador Dali appena 21enne, alle Galeries Dalmau di Barcellona, la poliedrica figura del maestro catalano del Surrealismo si “ricompone” idealmente a Roma con i suoi vari (e spesso diversissimi) periodi artistici. Un prodigio mirabile reso possibile grazie all’attesa esposizione internazionale dal titolo che è esso stesso evocativo: Dalì.

Rivoluzione e Tradizione.

Tre parole, due delle quali apparentemente in contraddizione, che invece trovano una coerenza unica proprio nel nome del grande artista che più di chiunque altro ha saputo rappresentare e forse anche impersonare l’estro, la follia, l’ambizione ma anche la tragedia e le mille avanguardie artistiche di un secolo che Salvador Dalì ha percorso quasi per intero. Del resto, fu proprio in quell’occasione, vero e proprio battesimo al pubblico, che un Salvador allora giovanissimo ma, evidentemente, con le idee già sufficientemente chiare, scelse come citazione conclusiva del suo catalogo le parole dello storico dell’arte francese Elie Faure che così recitavano: «Un grande pittore ha il diritto di riprendere la tradizione solo dopo aver attraversato la rivoluzione, che altro non è che la ricerca della propria realtà».

Ovvero esattamente il percorso compiuto da Dalì e che oggi, trascorso un secolo da quei giorni, siamo qui a raccontare, in occasione dell’inaugurazione, in programma oggi dell’importante appuntamento capitolino, promosso dalla Fondazione Roma in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí, con il supporto organizzativo di MondoMostre e il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia.

L’esposizione che resterà aperta e visitabile nella sede del Museo del Corso a Palazzo Cipolla fino al 1 febbraio 2026, nasce sotto la direzione scientifica di Montse Aguer, direttrice dei Musei Dalí, e la curatela a due di Carme Ruiz González e Lucia Moni. Attraverso le oltre sessanta opere (dipinti, disegni, e materiali audiovisivi) l’evento romano punta a ripercorrere l’intera traiettoria creativa del genio artistico più irriverente del secolo scorso. Un cammino solo all’apparenza imprevedibile ma in realtà dettato da una logica calcolata.

Complice di Dalì il suo personale algoritmo la «Tabella comparativa dei valori secondo l'analisi daliniana» attraverso la quale Salvador, negli anni Quaranta, ha valutato i grandi maestri della storia dell’arte. E anche i suoi tre principali riferimenti che, nell’ordine dettato da lui stesso, sono Velázquez, Vermeer e Raffaello al quale, in particolar modo per gli aspetti mistici della sua pittura, resterà legato per sempre.

Varrà la pena andare ad indagare i modi, talora del tutto originali nei quali il maestro catalano si rispecchiò nei tre giganti di secoli precedenti. Come detto, però, non si può arrivare alla tradizione, senza passare per la rivoluzione.

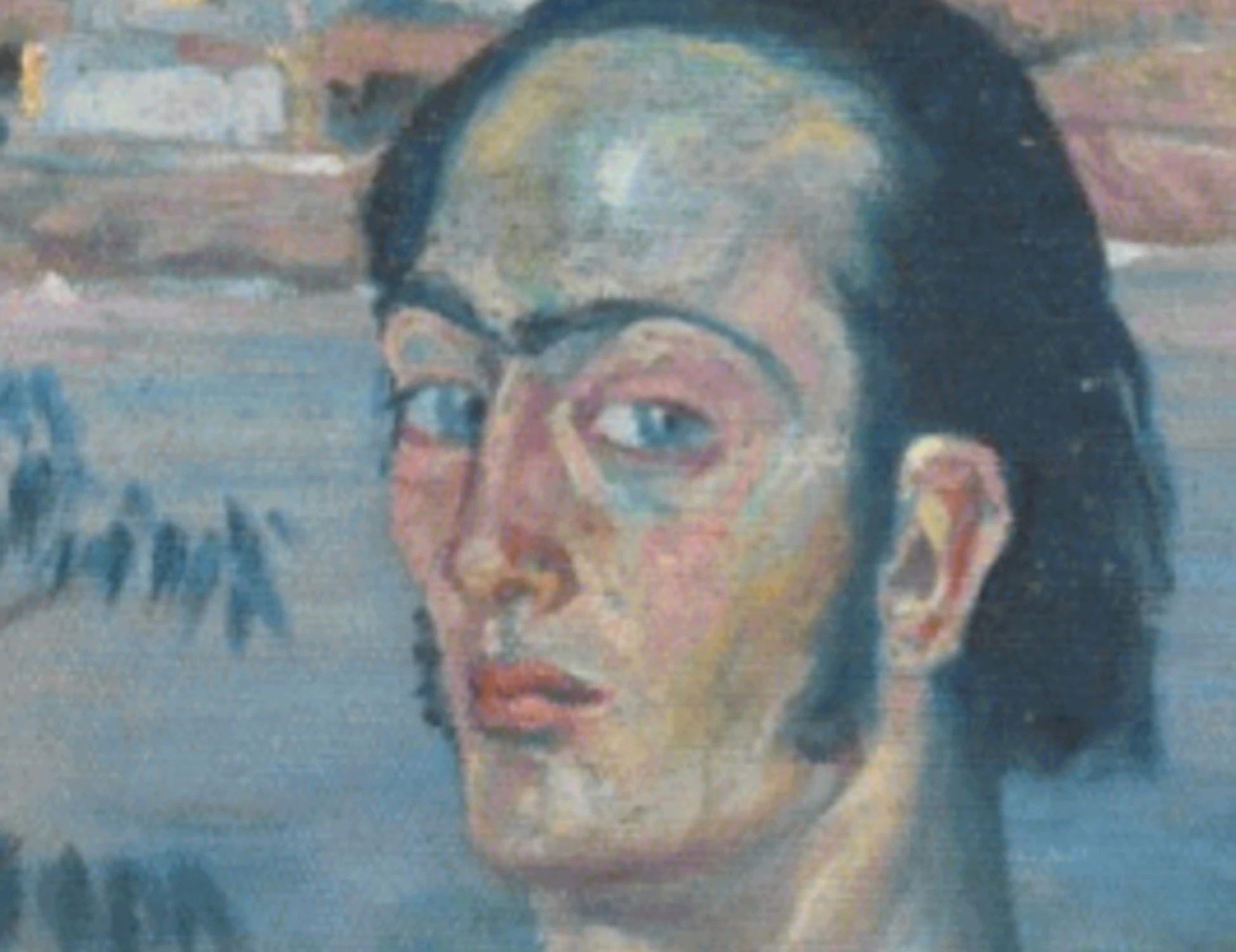

E il rivoluzionario per eccellenza di inizio Novecento aveva un nome e un cognome: Pablo Picasso verso il quale Dalì mantenne sempre una certa venerazione. Nel percorso tra i quadri esposti a Roma, infatti, d’un tratto si ode una voce. È il maestro che risponde alla domanda di un giornalista. «Chi sono secondo lei i più grandi pittori del Novecento». E lui convintissimo risponde: «Dalì e Picasso» . È evidente che la partita novecentesca era tra sé e colui al quale, prima ancora della mostra di Barcellona del 1925, andò a chiedere la sua benedizione. E la stessa esposizione al via oggi segue in qualche modo questa cronologia, dedicando proprio al confronto col maestro di Malaga tutta la prima parte, segnata da opere emblematiche quali Tavolo di fronte al mare. Omaggio a Erik Satie (c. 1926) o Figure distese sulla sabbia. Una volontà, quella di dialogare con i giganti del passato, che emerge già nei suoi dipinti giovanili, come Autoritratto con il collo di Raffaello (1921), immagine simbolo dell’intera mostra.

La seconda parte del percorso è invece dominata dal ritorno alla tradizione: Dalí studia i classici, li assimila e li trasforma. Con Velázquez, rielabora Las Meninas in chiave personale e giocosa, come in La perla. L’infanta Margarita d’Austria secondo Velázquez (1981). L’omaggio a Vermeer passa, invece, per La merlettaia, simbolo di una perfezione matematica e cosmica che Dalí associa al corno di rinoceronte, elemento ricorrente della sua fase mistica. Il trittico di omaggi si che si completa con le numerose e ricorrenti citazioni pittoriche di Raffaello, di cui Dalì esplora l’equilibrio formale e spirituale de La scuola di Atene e L’incendio del Borgo, fino al punto, nel 1979, di fonderle in una visione stereoscopica, quasi proprio a voler legare ulteriormente Rinascimento e modernità nell’unicum spirituale ma al tempo stesso chiaramente assertivo che è stato il mondo creativo di un genio tuttora inimitabile come Salvador Dalì.