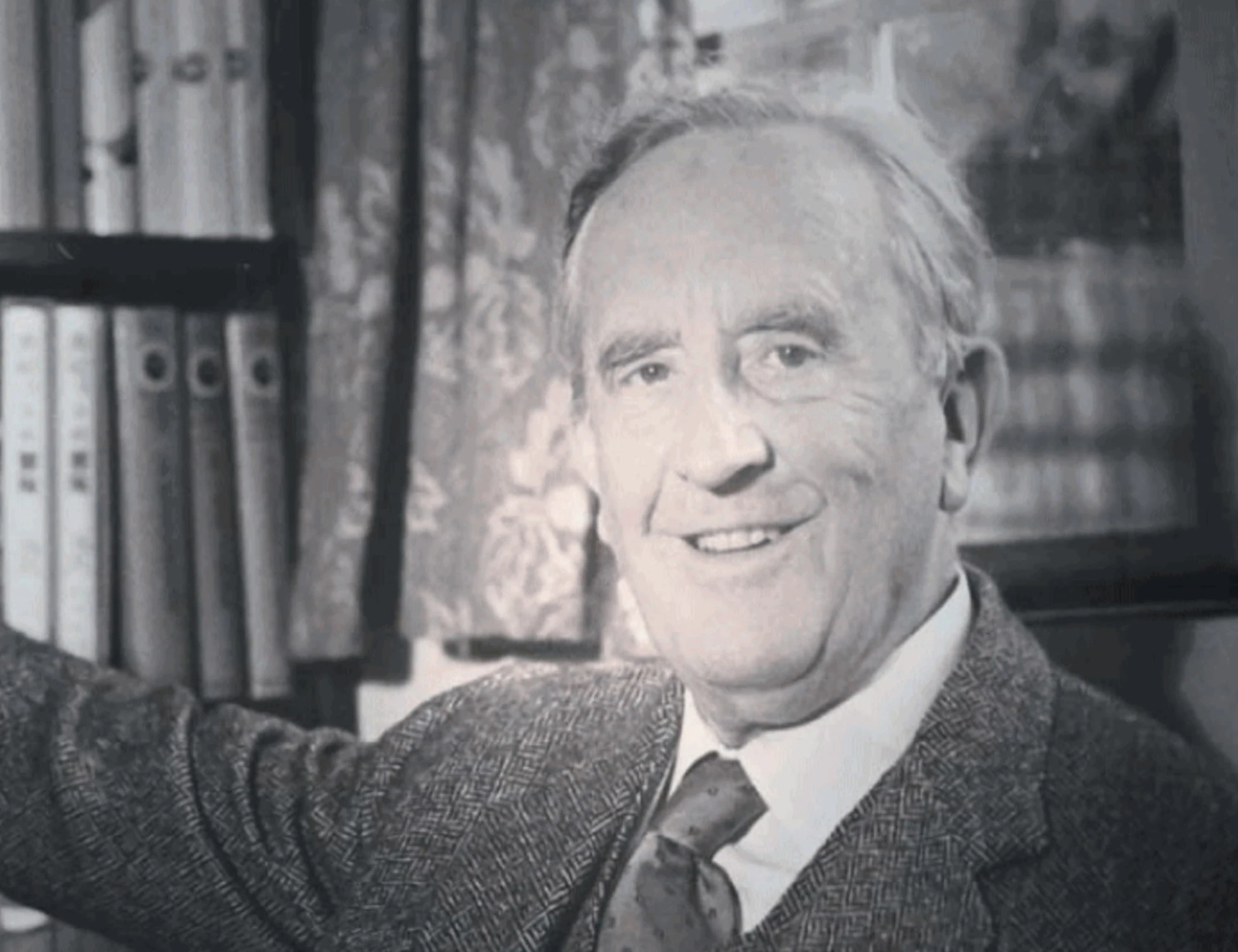

Una tragedia dietro alla commedia. Così il suo primo, e illustre, recensore definì il racconto di J.R.R. Tolkien, The Bovadium Fragments, finora inedito che finalmente HarperCollins pubblica a Londra. Il recensore era l’americano Clyde S. Kilby, grande studioso di Tolkien e amici, che con Tolkien trascorse l’estate 1966 a riordinare quell’oceano di racconti in parte pubblicati nel 1977 come Il Silmarillion e il resto nei 12 volumi (più uno di indici) della Storia della Terra di Mezzo (1983-1996), tutti postumi a cura di Christopher Tolkien, il figlio dello scrittore. Della frequentazione Kilby lascia traccia nell’aureo Tolkien & il Silmarillion (L’Arco e la Corte, Bari 2022).

Iniziamo però dal principio. Il nuovo Tolkien sono 125 pagine non in corpo grande come chi specula sul vuoto, ma nel carattere non meschino dell’eleganza. Nastro segnalibro verde e sovracoperta, come oramai non si usa più perché tutto dev’essere cheap, l’immagine lì usata è uno dei molti disegni di Tolkien delle pagine interne ma nell’occasione sembra una vetrata esplosa in schegge, o un mondo in frantumi, direbbe Aleksandr Solzenicyn, o quel mondo andato a pezzi, direbbe Tolkien. Ma questo è il contenuto del libro: ne parliamo tra poco.

Il nome dell’autore non è in font asettico, ma la riproduzione della sua firma, canonica, riconoscibile fra mille, color oro. Il titolo editoriale fa il verso a storie perenni, popoli antichi e luoghi atavici giunti al lettore odierno attraverso reliquie. Autore e titolo rispondono al tatto in leggero rilievo, in cerca di carezze, perché i libri non sono solo libri. Un gioiellino anche come oggetto, The Bovadium Fragments, di cui da italiani si può menare parte del vanto, visto che a stamparlo è Rotolito, azienda storica del milanese. Aprendo lo scrigno si disvela una perlina. Un racconto diverso da Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Il Silmarillion, ma niente affatto dissimile dal suo autore. Si tratta infatti di una lamentazione in forma di storiella comico-ironica, magari persino “mock-heroic” per afferire alla tradizione letteraria inglese alta. Tolkien vi deplora per simboli il tramontare della sua cara Oxford come emblema di un altro tempo, il film accelerato della modernizzazione modernista che divora tutto come nei vecchi lungometraggi in bianco e nero del cinema muto, lo scorrere turbinoso delle ere concentrate in un minuto che ubriacano il viaggiatore della macchina del tempo di H.G. Wells. A fine 1960, presa una poesia comica del classicista oxoniense Alfred D.

Godley (1856-1925), Motor Bus, e combinatala con i piani regolatori dell’urbanista estremista Thomas Sharp (1901-1978), tutti imperniati sulla ipermotorizzazione di un pezzo della Merry England, Tolkien trasforma un fatto di cronaca in un mito visionario. Basta quanto segue a evocarlo. The Bovadium Fragments è il titolo voluto dal curatore, Christopher Tolkien, anch’egli oramai scomparso, perché raccoglie le versioni e le scaglie di cui si compone il racconto. Tolkien padre lo aveva invece intitolato «La fine di Vadum Bovinum», città inventata, ma reale. «Vadum Bovinum», che nell’uso contratto dei suoi abitanti è «Bovadium», significa «Guado dei buoi» ed è un calco latinorum di «Oxenaforda», l’antico nome di Oxford, fondata dagli anglosassoni nel secolo IX. Presto questo racconto (impreziosito da un gran saggio di Richard Oveden, curatore delle Collezioni speciali delle Bodleian Libraries di Oxford, e da una nota di Chris Smith, responsabile delle cose tolkieniane alla HarperCollins) verrà definito ambientalista, ecologista. Purtroppo il nostro mondo è fatto così. In realtà, con esso Tolkien si chiede che ne sarà di uomini e persone, popoli e nazioni, in un mondo come il nostro che non è più capace di rispettare un albero, una strada di campagna, un mulino o una vecchia casa. E lo fa con levità e umorismo, giacché questo pigro e geniale professore accademico, a proprio agio solo fra anticaglie e cartigli, non è mai stato un parruccone. Tolkien non pensò il racconto per la pubblicazione (ma, a conti fatti, quanto della sua enorme produzione egli ha mai davvero pensato per la pubblicazione?). Quando gliene punse per un attimo vaghezza, consultò l’amico Kilby, che temette l’uso abbondante, e dottissimo, del latino, alieno ai più, e perché - appunto - pochi avrebbero colto «la tragedia dietro la commedia».

Quale? Quella della fine di un mondo, che più non torna. La stessa ispirazione grave e seria, cioè, che sta al cuore de Il Silmarillion (ben noto a Kilby), de Il Signore degli Anelli e del solo apparentemente più leggero Lo Hobbit. Tolkien ne fu colpito come quando da fuori qualcuno spiega a noi il nostro cuore meglio di noi stessi, e decise, atterrito dal sublime, di non pubblicarlo. La paura era che la fine di un mondo potesse essere la fine del mondo. Non pubblicare valse allora come esorcismo (per questo Tolkien non ha voluto o potuto pubblicare la stragrande maggioranza della propria opera?). Sta tutto persino in un divertissement. Ci sono infatti più cose in un raccontino ilare di quante la nostra filosofia possa immaginare.