Nello stabile del Leoncavallo, ieri mattina, la cosa più viva era l’odore acre di chiuso che trasudava dai muri grondanti graffiti. Il resto era vuoto, silenzio e quiete di una Milano agostana svegliata dalle camionette dei carabinieri e dai lampeggianti della polizia che di buon mattino iniziavano lo sgombero del centro sociale più famoso d’Italia.

Quasi un flebile lamento l’appello lanciato sui social a correre numerosi per impedire lo scempio (leggasi ripristino della legalità) visto che i militanti se ne stavano sui lidi a prendere la tintarella ma «col cuore siamo lì». «Un posto che fa musica, jazz al baretto... ci dorme qualche immigrato», il pissipissi di quartiere. Piace ai salotti e alla sinistra chic, soprattutto ai suoi sindaci che lo considerano un presidio di cultura. Ogni tot il dem Majorino si palesa nelle sue stanze per far campagna elettorale, o un partitino di sinistra vuole farci la festa nazionale (Avs aveva previsto le cose in grande)... prezzi modici, niente scontrino, ma non importa, mica sono comuni mortali che pagano le tasse come noi. Sul centro sociale pende una richiesta di risarcimento di 3 milioni di euro che la proprietà (i Cabassi) ha chiesto al governo e il governo ha girato alle mamme del Leoncavallo che ieri berciavano «città di merda».

Appunto... 133 tentativi di sgombero di un povero ufficiale giudiziario che puntualmente bussa, si siede al tavolo e torna con le pive nel sacco mentre gli occupanti se la ridono. Eppure l’avvocato Mirko Mazzali che li rappresenta ieri gridava all’anomalia di questo anticipo di sgombero (rispetto alla data del 9 settembre). Fine ingloriosa di un centro sociale che negli anni Settanta si affacciava alla scena politica milanese promettendo rivoluzioni e le faceva. La Milano della Breda, dell’Alfa Romeo, della Falk con l’aria grigia e fumosa che permeava strade e quartieri. Già si intravedeva il futuro da locomotiva d’Italia ma il clima era quello pesante delle contestazioni studentesche, delle bande criminali, dei Vallanzasca ed Epaminonda che furbastri e abilissimi furoreggiavano in città. È l’ottobre del 1975, giorno di pioggia e nebbia come sempre, quando un comitato composto da collettivi antifascisti e avanguardia operaia, più alcuni esponenti di Lotta continua e movimento lavoratori per il Socialismo, sfonda il cancello e occupa un edificio dismesso in via Leoncavallo 22. Le intenzioni sono buone: creare un asilo nido, un doposcuola, una mensa popolare in un quartiere che è sprovvisto di servizi, brulica di palazzoni anonimi e non ha nulla del fervore delle operette del fu Ruggero che dà il nome alla via. Comincia l’epoca della militanza. Si fa politica tra concerti, radio libera, ronde contro lo spaccio di droga e pure cortei. Ma sono «gli anni delle chiavi inglesi» ricorda Riccardo De Corato, allora giovane esponente del Movimento sociale, e memoria storica del Leonka.

Quell’anno Sergio Ramelli, militante di destra, viene massacrato a colpi di chiave inglese per via di un tema scritto a scuola. Muore dopo giorni di agonia, uno strazio allucinante. Tre anni dopo, nel ’78, è la volta di Fausto e Iaio, due frequentatori del centro sociale che indagano su un giro di spaccio nel quartiere e finiscono ammazzati. È il giro di boa. La morte di due ragazzi impressiona la città. E in piazza Duomo, per i funerali, vanno centinaia di milanesi. Le due mamme di Fausto e Iaio reagiscono allo scempio creando “le mamme del Leoncavallo”, un gruppo di donne del quartiere, spinte da ardore operaio e indaffarate a tenere viva l’attività del centro. Ma è difficile reggere la crisi di un certo movimentismo di sinistra. La città cambia volto, e il Leonka perde i militanti storici e la sua identità. Diventa però un punto di riferimento del panorama musicale e resta tale per due decenni. Musica indipendente, concerti punk: «Aveva due facce», racconta un frequentatore dell’epoca, «una politica delle bandiere rosse, del Pc, degli ideali duri e puri. E una più culturale-artistica. Era l’unico spazio a Milano dove potevi andare se volevi far musica, recitare, dipingere». Lì muovono i primi passi gruppi famosi come Ritmo tribale, Casino Royale e Afterhours. Resta il tema dell’occupazione vera e propria e dei rapporti col Comune perché il Leonka ha segnato il passo ed è diventato un simbolo.

Il primo importante tentativo di sgombero è dell’89. Una guerriglia degna di Beirut. È sindaco Pillitteri e finisce in un nulla di fatto perché i leoncavallini rientrano dopo pochi giorni. Nello stesso anno alcuni militanti aggrediscono De Corato. «Ero davanti al cinema Argentina con la pagoda per i fatti di Tienanmen e all’improvviso mi vedo un gruppo di ragazzi del Leonka sbucare dal metro. Mi becco una sprangata e 4 punti di sutura». Lo sgombero riesce miracolosamente alla giunta leghista di Formentini. È il ’94. Diciotto poliziotti feriti perché qualcuno aveva spifferato il blitz. Ma è la seduta di consiglio comunale a passare alla storia: Matteo Salvini si presenta in aula con verve da vendere e pure l’orecchino, e difende il centro sociale contro la crociata del suo sindaco, «nessuno di quei ragazzi prenderebbe in mano un sasso o una spranga».

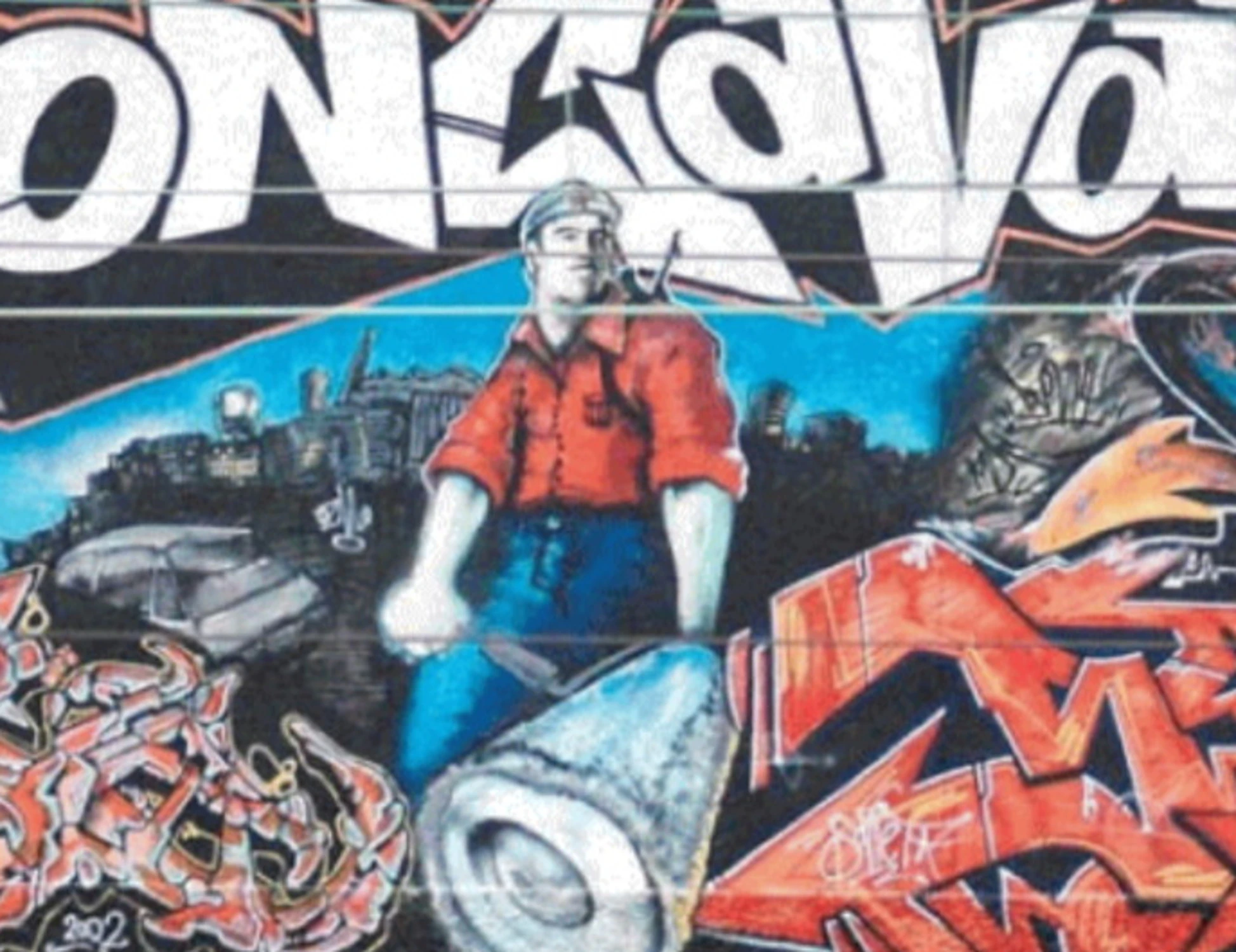

C’è un primo trasloco in via Salomone e poi nell’ex cartiera di via Watteau dei Cabassi. Il Leonka ha già preso la piega del locale alternativo. Birra a poco prezzo, serate a tema e già niente scontrini perché come ricorda un amico illuminato «i centri sociali si sono evoluti da partiti rivoluzionari a partite Iva, la cui unica rivoluzione è l’evasione fiscale». L’evoluzione istituzionale invece è avviata. Ben due esponenti in consiglio, Daniele Farina e Atomo Tineli... se non è volontà di pacificazione questa. Albertini forse vorrebbe raderlo al suolo ma non lo dà a vedere e affida la pratica al fido assessore Sergio Scalpelli che pensa a una fondazione e ha l’appoggio di La Russa, già allora intenzionato ad arrivare a una pacificazione delle varie anime della città. Il problema è interloquire con le mamme del Leoncavallo. Mica facile. Con Moratti non va meglio. Sul tavolo la pratica frigge e scotta ancora più del nodo Expo e Sgarbi, assessore alla Cultura, non ci pensa nemmeno a gettare acqua sul fuoco: dopo una rapida ispezione nel centro sociale fa sapere urbi et orbi che i murales lì intorno «sono la cappella sistina della contemporaneità».

Apriti cielo. Si susseguono interlocuzioni e dialoghi. I Cabassi cominciano a premere per lo sgombero. Pisapia manda avanti i suoi più vicini ai centri sociali. E affida ad Ada De Cesaris la partita. L’idea è questa: i Cabassi cedono l’ex cartiera di via Watteau al Comune che dà in cambio una ex scuola e la palazzina di via Trivulzio, ma la delibera non arriva perché la sinistra tuona in Consiglio che è un favore ai Cabassi e serve la gara. Nulla di fatto. Ma i compagni non mollano. Tra indugi e ripensamenti si arriva alla giunta Sala. Che della sua simpatia per il Leonka non ha mai fatto mistero e ha detto chiaramente di volerlo preservare purché in una situazione di legalità. L’ipotesi è lo stabile di Porto di Mare al Corvetto, metterlo a bando per assegnarlo al centro. Ma ci sono le inchieste sull’urbanistica che pesano. Sullo sfondo sempre loro, i Leoncavallini, che non sono niente e nessuno di quello che erano. «Un’associazione culturale che raccoglie 500mila euro l’anno», «giovanissimi che non sanno cos’è la politica» mentre nel centro sfilano chef stellati, enologhi anarchici e il pronipote di Wagner. Qui suonano i Subsonica, Carmen Consoli, Caparezza. Un luogo di valore sociale da preservare, dice Sala. Più probabilmente un locale come tanti che fa incazzare la concorrenza perché, se fai musica e non paghi il fisco, sarai pure storico ma sembri un privilegiato. Normale che sia finita così. In silenzio e con l’appello a salvarlo che cadeva nel vuoto delle © RIPRODUZIONE RISERVATA spiagge estive.