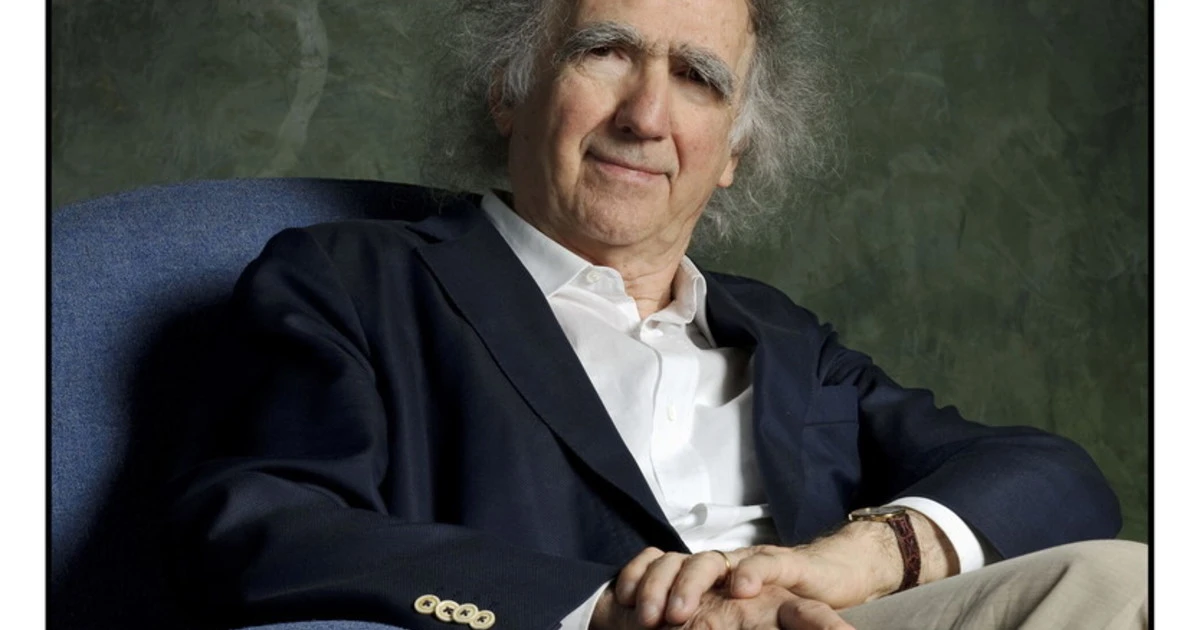

A Vittorino Andreoli, classe 1940, illustre psichiatra, capelli e pensieri elettrici, capace di arrestare a braccetto la vecchiaia e di trattarla come un'amica di famiglia, consiglierei la visione delle serie Netflix Il metodo Kominsky.

Nello specifico la puntata in cui Eileel Newlander, deceduta di un mare incurabile ma ancora in grado di fare sesso col marito sul letto di morte, lo fa. E, dal feretro, si gusta le sue esequie con la bara attorniata da un coro di popstar nere; la folla scomposta del Giorno del Ringraziamento; una drag queen dalla voce divina transvestita da Barbra Streisand perché la vera Streisand non poteva venire; Jay Leno uno dei più grandi anchorman americani che spara battute a raffica; E la figlia che irrompe, ubriaca, nel cuore dell'evento, carica di borse griffate come fora un albero di Natale. Ecco. Lo spirito lieve dell'età d'argento di Kominsky (un maestro di Teatro interpretato da Micheal Douglas che molto somiglia, nell'appeal, a Vittorino) è lo stesso che emerge dalla lettura leggiadra e potente di Lettera a un vecchio (da parte di un vecchio) firmata dal grande psichiatra, ed edito da Solferino (pp 114, euro 15,50). A Kominsky, invece, consiglierei la lettura dell' Andreoli stesso.

RISORSA SOCIALE Perché il prof parte dal concetto, molto da Grecia classica, che i vecchi non siano affatto un peso ma una risorsa sociale. «Ho deciso di scrivere questa lettera perché vorrei che ogni vecchio, uomo o donna, fosse consapevole della straordinarietà di aver raggiunto questa fase della vita». Verga, in un'intima missiva diretta ai coetanei senza distinzione di ceto, censo o genere sociale, in gran parte disillusi dalla dimensione residuale in cui la società ha lasciato galleggiare gli anziani.

Andreoli adotta una semantica tutt'altro che ambigua. Afferma che «bisognerebbe farsi un giro nelle Rsa» per capire il sudario di tristezza che le avvolge. Eppure, egli stesso enuncia che «i vecchi, anche se avvertono più vicino il tempo della propria fine, hanno gran voglia di vivere. Sviluppano desideri che non sono “denaro-dipendenti”. Sarebbero quindi disposti ad avere ruoli sociali, a sentirsi utili senza essere preoccupati del denaro odi fare carriera. E siccome c'è troppa cattiveria in giro, la società avrebbe bisogno di mettere in circolazione la vera ricchezza della specie umana, l'affettività. Ho potuto contribuire a condividerlo, rendendomi disponibile a donare. Tutto questo non solo aiuta gli altri a vivere meglio, ma è fonte di gratificazione anche per chi si offre, in particolare ai giovani, perché noi vecchi amiamo le nuove generazioni». E, in questo senso, il suo slancio laburista è aiutato dai dati economici: oggi, del 60,5% del nuovo dato occupazionale in Italia, più del 70% è over 60.

Andreoli vola come l'Albatros di Baudelaire attraverso i nembi multiformi della vita sociale. Per esempio, attacca la deriva internettiana dell'esistênte. Sottolinea la brutalità nel «ricordare a noi vecchi che qui (sul web, ndr) esiste la riposta a ogni desiderio, proprio sulla sessualità, perché offre un milione di siti in cui è possibile “viverla”. Viene aggiunto, per bilanciare questa indicazione di basso stile, che vi è disponibilità di tutta la musica popolare o sinfonica, di ogni sorta di gioco o solitario... Ricordano ancora a noi vecchi che si podeno trovare siti per ogni tipo di scienza. La risposta è di rabbia, poiché ci potrebbero essere persone vuote da riempire di digitalità».

L'autore, quindi, rivela che è necessario attingere al grande catino dell'amore tout court inteso come pienezza e meta intima: «Dobbiamo considerare l'amore come espressione di tutto il corpo: un abbraccio è un gesto d'amore, come lo è il tenersi la mano, la carezza, il bacio e qualsiasi altro gioco che riporti all'eros, anche se non giunge a una penetrazione degli organi primari della sessualità». Poi passa a esaminare la memoria degli uomini e la eleva alla dignità di arte: «Ti accorgerai che il passato non è fatto di morte e che il ricordo non si svolge nei vilai silenziosi di un camposanto, ma ha la forza di dare la vita e di resuscitare anche chi non c'è più. Il ricordo non è nostalgia, è vita». Se la prende con i finti vecchi, con i mediocri che cercano di eludere le leggi del tempo invece di accoglierle: «I giovanilisti, pensando che la vecchiaia sia una tomba, vogliono escluderla e lottano per impedire al corpo di portare i segni del tempo e si dedicano a correggere, a cancellare le caratteristiche dell'ultimo grande capitolo della vita. Muoionopensa di non esser mai stati vecchi, impomatati di crema antirughe, vestiti in blue jeans, con i capelli trapiantati, con depisti di silicone e con in tasca un tubetto di pillole per un eros disperato...».

Con una prosa limpida rasenta poesia, lo psichiatra- scrittore accenna anche al bisogno inespresso del vecchio di liberasi da quella «sospettosità» che lo spinge a non fidarsi degli altri perché convinto di essere bloccato in giro o addirittura «fregato». E il tutto conferma la teoria assimilata da Andreoli quand'era giovane studente a Padova e, e poi in America: quella neuroni «cellule perenni» che attestano la «ricrescita del cervello attivissima nel vecchio»: un concetto coerente con la plasticità del cervello stesso che non si atrofizza affatto con la senescenza, anzi.

L'IDEA ANCESTRALE DI DIO Infine c'è quest'idea ancestrale di Dio e della conversione degli atei invincibili, un classico della vecchiaia: «Esistono di fatto i credenti, i non credenti che sono aperti a questo mistero e gli atei. Io apprezzo molto i secondi, e nonostante la scienza abbia messo l'essere umano di fronte alla scelta tra il caos e Dio, pur con tanti dubbi, io se proprio devo inginocchiarmi, scelgo Dio».

Lettera a un vecchio evoca, attraverso l'inedita disciplina del “bendessere”, un po' la terza età soddisfatta narrata da Socrate a Jonas Jonasson. E, naturalmente, l'idea d'una vecchiaia-carburante del mondo nuovo, utile anche e soprattutto ai giovani...