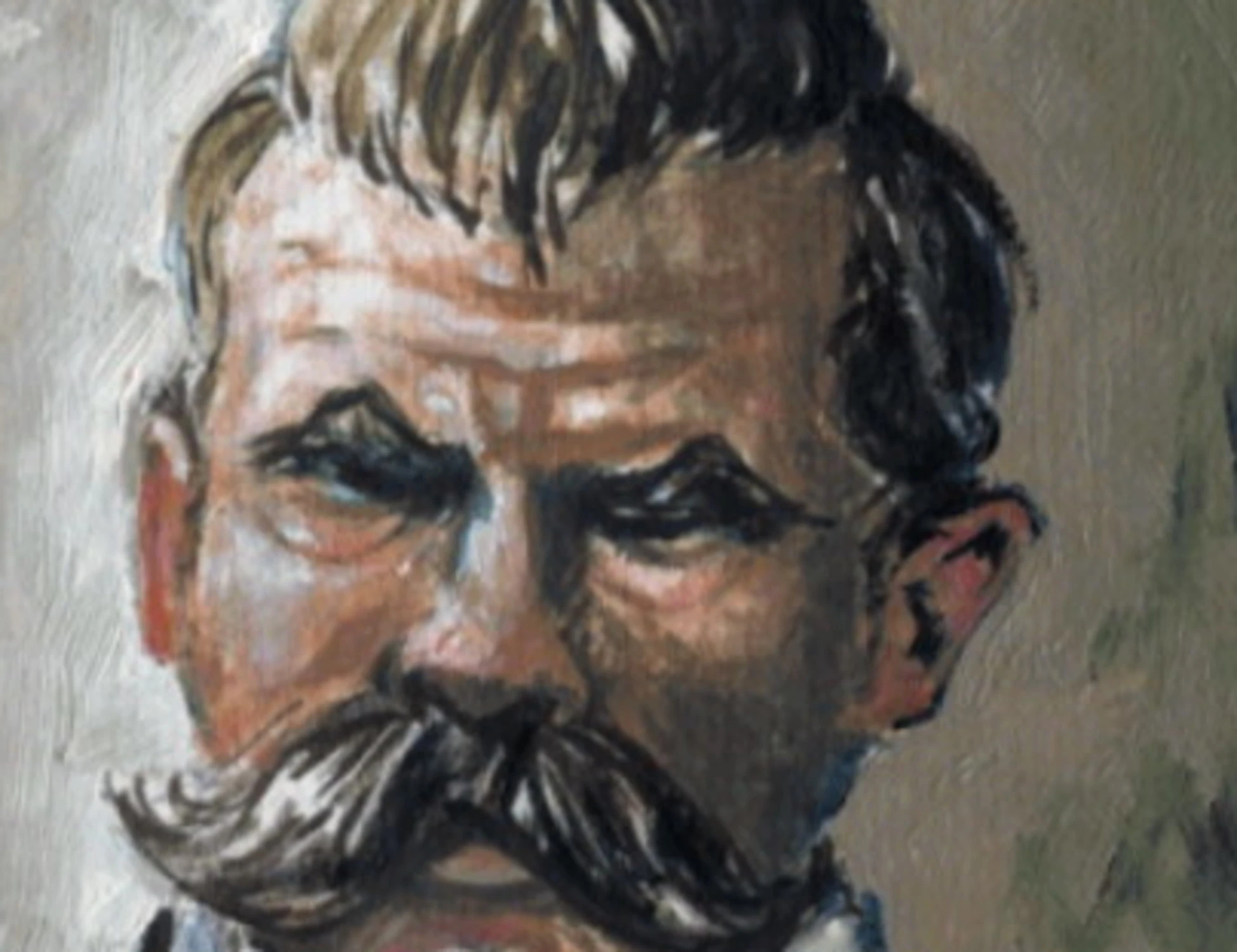

«Vengo troppo presto, non è ancora il mio tempo». Così dice l’uomo folle che nella Gaia Scienza (1882) va al mercato e urla a tutti che «Dio è morto». Che in quel “folle” Friedrich Nietzsche veda sé stesso e che l’annuncio della morte di Dio costituisca il centro ideale del suo pensiero, è fin troppo evidente. Il Dio che per Nietzsche è morto, o che almeno è entrato ai suoi tempi in una profonda agonia, non è ovviamente solo il Dio dei credenti. Ad entrare in crisi è piuttosto, o più precisamente, l’intero ordine di valori e credenze che ha contrassegnato la civiltà cristiana (e della Grecia classica o “apollinea”). Mai profezia fu più vera, possiamo dire oggi, a 125 anni esatti dalla morte, avvenuta a Weimar, del grande filosofo tedesco (era nato a Rocken il 15 ottobre 1844). Lo attestano gli infiniti discorsi sulla “crisi” o sul “tramonto dell’Occidente” che hanno percorso buona parte del secolo scorso e che continuano ad essere il leitmotiv dei nostri anni in cui tutti sperimentiamo una profonda crisi di senso. Due elementi sono però da sottolineare nella riflessione nietzschiana: il ricondurre la crisi epocale che viviamo ai presupposti stessi su cui si è fondata la nostra civiltà, quasi che la sua stessa origine contenesse in sé i germi del suo futuro; la ricerca spasmodica di un’alternativa che non significhi una riattivazione di un’origine perduta o di valori “traditi”, ma che consista propriamente in una tensione dell’uomo verso un altro da sé, cioè verso il proprio “oltrepassamento”.

L’uomo, d’altronde, per Nietzsche è, «una corda tesa fra la bestia e il superuomo», come è scritto nel prologo di «V Così parlò Zarathustra (1885). Per quel che concerne il primo punto, egli è fin troppo chiaro: ad uccidere Dio, è scritto nello stesso aforisma 125 della Gaia scienza citato, siamo stati noi stessi, cioè noi tutti “cristiani” (poco importante se credenti o non).

Così il filosofo neopagano Ernes Junger si scoprì cristiano

«U n portento del secolo scorso». Così ci accoglie Luigi Iannone davanti al suo ultimo libro Ernst J&...«Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi questo sangue?... Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione più grande: tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa azione, ad una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!». Quanto al superuomo (o «oltreuomo»), esso dovrà farsi carico del più imponente dei compiti: la «trasvalutazione di tutti i valori», cioè la riscrittura di un universo di senso e significati.

Qui si innesta l’implacabile opera di decostruzione della morale corrente, ed anzi di ogni etica, compiuta nella Genealogia della morale (1887). Nietzsche dimostra come i più alti sentimenti morali siano facilmente riconducibili ad elementi utilitaristici, egoistici, assolutamente poco nobili, «umani, troppo umani»; come cioè siano un semplice modo di affermare nel mondo sé stessi, la strategia vincente (la «morale degli schiavi») con cui i più deboli hanno imposto la loro signoria sui più forti (la «morale dei signori»). Su questo impianto concettuale è facile capire come Nietzsche, diagnosta insuperato della nostra epoca, abbia potuto ispirare un po’ tutti, ognuno ritrovando nel complesso del suo pensiero qualcosa che riteneva a sé proprio. I nazionalsocialisti, ad esempio, hanno visto in lui il restauratore di civiltà prepagane e di una visione darwinistico-sociale della vita, ordinata dai rapporti di forza e dalla violenza (il modello di una Grecia dionisiaca, regolata da riti orgiastici, in contrapposizione a quella apollinea era stato il canovaccio su cui era sviluppata la sua fortunata opera giovanile su La nascita della tragedia, 1872).

Alla fine dell'Io si incontrano tutte le religioni

L'animale che ci porta più velocemente alla perfezione è il dolore. Pertinenza della religione è...A ragione, questa immagine è stata ribaltata dai «movimenti di liberazione» e anarchici degli anni Sessanta del Novecento: per Nietzsche dove muore lo schiavo perisce anche il signore, così come ove scompare la verità scompare anche il falso. Egli predica non un rovesciamento, ma appunto una «trasvalutazione» di tutti i valori, cioè un nuovo ordine di senso e nuovi paradigmi (post) valoriali. In poche parole: un nuovo campo di gioco. Non è difficile immaginare un Nietzsche critico acerrimo della contemporanea cultura woke, che nel cambiare il segno alla morale tradizionale non fa che generare nuovi modelli di esclusione e disciplinamento, una nuova «morale del gregge». Da ultimo anche i postumanisti hanno avuto facile gioco ad appropriarsi dell’oltreuomo nietzschiano, ma anche in questo caso lo scientismo di molti di loro non può essere affatto avvicinato all’implacabile critica che il padre di Zarathustra ha condotto nei confronti della scienza positivistica e dei suoi dogmi. Tutto sommato, a chi più parla Nietzsche ai tempi d’oggi? Non mi sembra di andare troppo lontano dal vero nel vedere nella sua critica di tutti i dogmi del progressismo - del suo e del nostro tempo- un elemento estremamente vitale del suo pensiero. Implacabile smascheratore dell’ipocrisia di ogni umanitarismo ed egualitarismo, Nietzsche è a tutti gli effetti un padre nobile del moderno conservatorismo.